李后强:“竞聘上岗”后,如何实现新跨越?

早在2018年提出“鼓励和支持有条件的区域中心城市争创全省经济副中心”时,四川明确了绵阳、德阳、乐山、宜宾、泸州、南充、达州七个“种子选手”,并采取“能者上”的策略支持大家从“区域中心城市”晋升“省域经济副中心”。随后,多城展开竞逐。

随着近期《关于支持绵阳发挥科技城优势加快建成川北省域经济副中心的意见》《关于支持宜宾泸州组团建设川南省域经济副中心的意见》《关于支持南充达州组团培育川东北省域经济副中心的意见》等文件的出台,四川省域经济副中心建设蓝图已定。绵阳、宜宾、泸州、南充、达州成功“竞聘上岗”,但也面临着一定的阻碍,该如何扫清“路障”,实现新跨越?

路障一,要素制约日益加剧

随着经济的快速发展,城市功能的不断提升,重大项目也不断增多,但土地、能耗等要素制约日益加剧。比如,近两年因宁德时代落户,宜宾动力电池产业快速崛起,这座偏居川南的城市成为了四川产业发展的新星,但随着落地项目渐多,用地、能耗等要素保障缺口大的问题也日渐突出。深丘多山的达州,既是人口大市,又是农业大市,《川东北经济区国土空间规划(2021—2035年)》显示,至2035年,达州城市人口规模达到140-160万人,建设用地规模约为133.27平方千米,小于其他省域经济副中心城市。

路障二,人口红利逐渐衰减

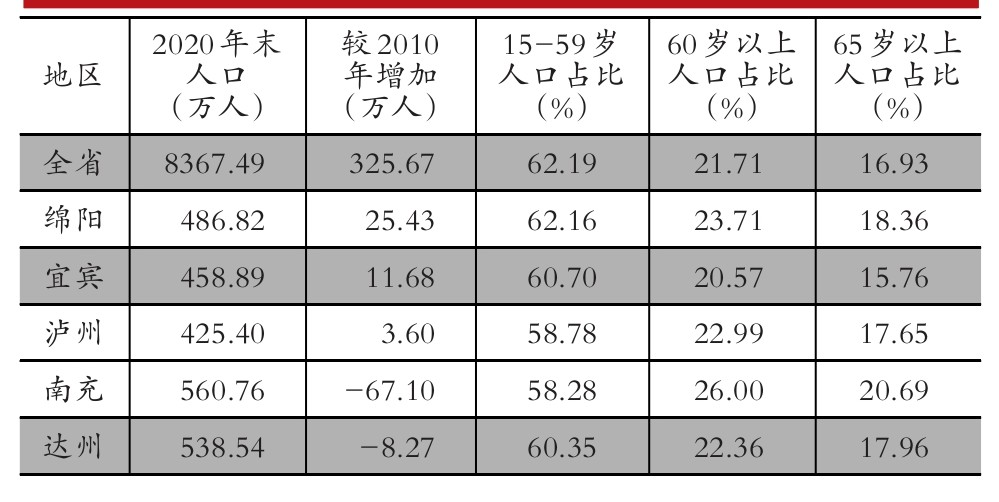

2010—2020年,四川省域经济副中心城市15-59岁人口占比均低于全省平均水平,60岁以上、65岁以上人口占比除宜宾外,均高于全省平均水平。川东北省域经济副中心城市南充、达州常住人口十年间分别下降67.1万人、8.27万人(见表1)。劳动力不足、人口流失对社会总需求和发展形成了一定抑制。

表1 2010—2020年四川省域经济副中心城市常住人口情况

数据来源:第七次全国人口普查公报。

路障三,创新综合水平不高

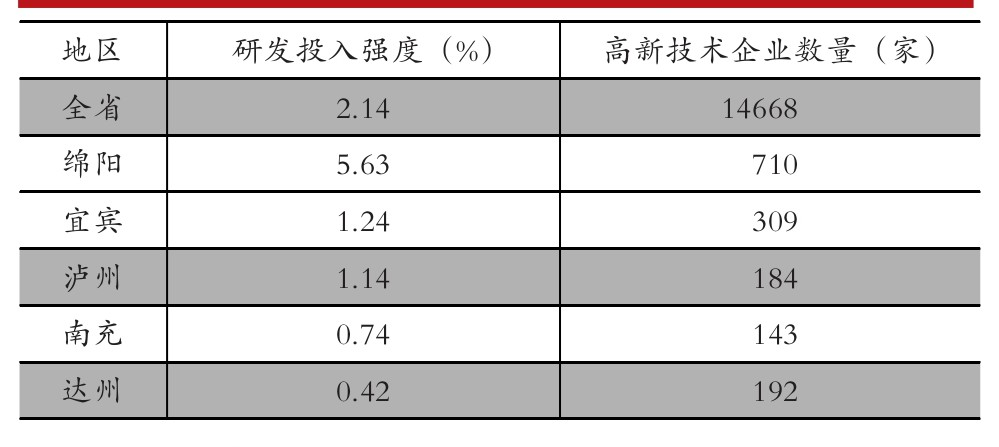

创新是引领发展的核心驱动力,决定发展后劲。四川省域经济副中心除川北省域经济副中心绵阳(位列2023中国城市科技创新竞争力50强第17位,两年提升24位、全国进位最快)外,其他省域经济副中心城市在创新方面短板较为明显(见表2)。川东北省域经济副中心城市南充、达州科技创新水平指数较低、研发投入占比不高、高新技术企业数量较少。川南省域经济副中心城市宜宾、泸州高新技术企业数量明显低于绵阳,研发投入强度均低于全省平均水平。

表2 2022年四川省域经济副中心城市创新指标情况对比

数据来源:四川省科技厅。

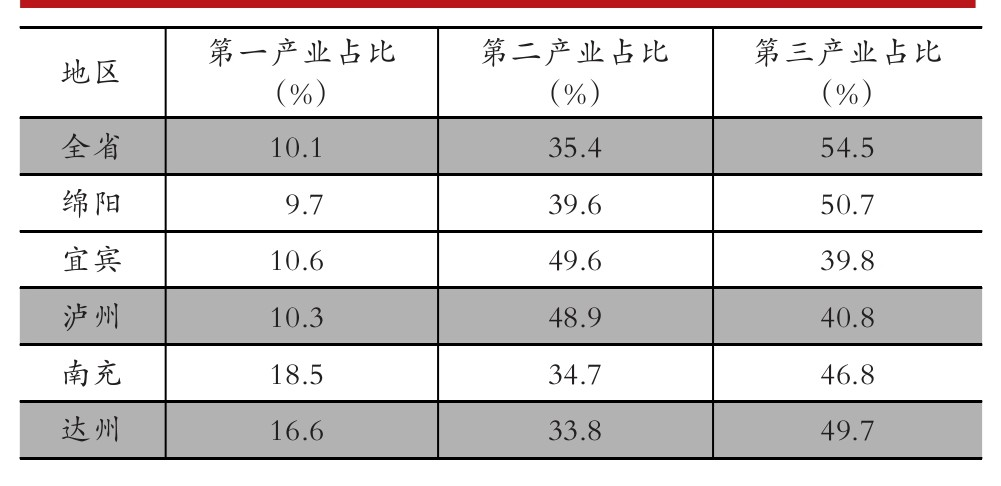

路障四,产业链条延伸不够

从产业发展看,川东北、川南省域经济副中心均存在一产比重过高、工业比重下降、三产支撑不足的问题。2023年,川东北、川南省域经济副中心第一产业分别比全省平均水平高7.5个、0.4个百分点,第三产业分别比全省平均水平低6.3个、14.2个百分点(见表3)。川北省域经济副中心现有主导产业、特色产业的影响力不够,电子信息、先进材料等优势产业未进入国内第一方阵,国防科技工业资源富集优势还没有充分转化成“大产业”。

表3 2023年四川省域经济副中心城市三次产业结构对比

数据来源:各市统计局。

路障五,交通畅达程度待提高

目前,南充、达州两市间主要依靠达成铁路、南大梁高速、营达高速、G318、S205等道路联通,高速铁路、高速公路、快速通道不足,路网密度还需增强。两地机场航线数量较少、客货吞吐量较小,嘉陵江、渠江航道等级较低,中欧班列开行数量较少、规模较小,联通成渝双核的多路径、大容量高速公路通道集群尚未形成,对外交通能力还需提升。绵阳通往川南、川东北地区的交通发展滞后,不仅不利于绵阳与成渝地区双城经济圈内非核心城市的互联互通,而且不利于绵阳连接省外通道的布局和畅通。

如何扫清“路障”,实现新跨越?

这是思维致胜的时代。实现新跨越,要“逢山开路、遇水搭桥”。扫清这“五大路障”要按照中国式现代化的要求,全面准确落实新发展理念,把“创新”作为第一动力,发挥好政府与市场双手作用,积极拥抱新质生产力。省域经济副中心城市要深入研究本地资源与潜力,善于打造优质项目,大力营造优良的微观环境。

土地、能源、环保等制约是全国共性问题,关键是要降低对资源的依赖性。四川省域经济副中心城市要注意由要素驱动向创新驱动转变,大力发展低能耗、高效益的产业,牢固树立土地强度、密度概念(单位面积投入产出),以亩均论英雄,盘活用精土地,做到物尽其用。因此,省域经济副中心城市要敢于突破平面思维,转向立体思维,深入地下,伸向高空,并牢固树立低耗低碳概念,大力发展节能产业、绿色产业、循环产业、再生产业,提高生态价值转化变现水平与能级。

人力资本永远是最重要的,人口数量的不足可以用质量来补充。首先,四川省域经济副中心城市要聚力产业主引擎,推动形成发展能级高、市场效益好、辐射带动强的产业集群,扩大经济发展新增量,创造更多高质就业机会,并打造优良的生活、工作环境,进而发挥磁场效应、灯塔效应。其次,教育的发展水平和质量直接决定着人口质量,是社会回报率最高的公共投资,人口数量的不足可以用质量来补充。因此,要积极落实国家生育政策,降低生育、养育、教育成本,愿意接受更高阶段教育的人口数量也会增加,劳动力的平均受教育年限将会大幅提升,四川省域经济副中心城市的人力资本水平自然也会再次增长。

近年来,省域经济副中心城市在创新方面有明显的成效。第十一届中国(绵阳)科技城国际科技博览会吸引了大量市民涌进场馆参观,畅享科技盛宴。全面提升省域经济副中心城市创新综合水平,教育是基础,人才是关键,企业是主体,制度是保障。要深入贯彻落实新发展理念,通过破除知识流动“壁垒”、平衡人才流动“落差”、增强产业集聚“引力”,推动发展模式由资金拉动、资源依赖向创新驱动转变,共同打造科技创新合作“飞地”产业园。值得注意的是,创新的核心是人才。四川省域经济副中心城市要营造爱才、育才、引才、用才、容才的一流环境,提供人才需要的沃土、阳光、雨露、营养,真正解决创新人才在生活、工作、学习等方面遇到的困难,特别是把青年人才摆在“C位”,并注重优化人才配置,搭建释能平台。

产业集群具有明显的群体竞争优势和规模效益,能有效提高区域经济竞争力。发挥产业集聚效应需要在一个地区立足优势产业,推动产业链向上下游延伸,强化产业链配套,建设完备的产业链。延伸产业链不是“什么菜都往篮子里装”,而是要根据各地区自然禀赋、生态资源、区位优劣等条件,因地制宜发展匹配产业,做好产业发展规划,在发挥好国有大型企业骨干牵引作用、补链强链延链的同时,深度挖掘产业价值和潜力,打造优质项目,引入民营资本拓展产业链。

加快修建高质量通道,完善运输体系。川北省域经济副副中中心心:加快推进成绵扩容、绵广扩容、九绵、广平、绵苍高速公路建设,支持建设绵遂内铁路绵阳至安州段,与西成铁路同步建成投运。川川南南省省域域经经济济副副中中心心:北向加快推进成自宜高铁、内江至南溪高速公路等项目建设,东向开工建设宜宾至泸州至江津高速公路(长江北线),南向加快推进宜宾至威信高速公路、G76泸州至古蔺扩容高速公路、隆黄铁路叙永至毕节段等项目建设,西向加快推进金沙江航道宜宾至水富段航标建设工程和向家坝“左左岸”翻坝转运工程等。川川东东北北省省域域经经济济副副中中心心:加快成达万高铁、汉巴南铁路建设,推动南绵成安等高铁立项,争取兰渝铁路中线方案,推动G318、S509等国省道提档升级。此外,省域经济副中心城市还可以根据自身区位优势,大力发展高新产业,降降低低地地面面道道路路物物流流依依赖赖性性,加强铁铁路路、水运、航空运输的发展,能有效破解通道瓶颈问题,为省域经济副中心建设提供有力支撑。

热点文章推荐

相关文章推荐

沪ICP备10019589号-8

沪ICP备10019589号-8  沪公网安备 31010102002202号

沪公网安备 31010102002202号