陆大道:“点—轴系统”理论与“T”字型结构的回顾及启示

摘要:本文回顾了“点—轴系统”理论与中国“T”字型国土开发与经济布局构架提出的社会背景,特别是不能再次实施国家发展重点“战略转移”的客观条件,强调了经济地理服务国家战略发展的学术贡献,以及为此所作的若干理念、思路、知识与方法准备。根据这一理论与模式在国家实践中的意义及学者们的评述,叙述了作为一名经济地理学者的成长历程和学术担当,以启迪学界秉持实事求是的严谨态度为中国特色社会主义新时代建设作出更多贡献。

基金:中国科学院学部项目(CASAD-2024-41); 国家自然科学基金项目(42371193)~~

关键词:“点—轴系统”,“T”字型结构,空间结构,宏观格局,最佳发展

作者简介:陆大道(1940-),男,安徽桐城人,研究员,中国科学院院士,中国地理学会会员(S110001709H),主要从事生产力布局、国土开发、区域发展和城镇化问题研究。E-mail:ludd@igsnrr.ac.cn;

收稿日期:2024-07-24

1 写作背景

1984年9月“全国经济地理与国土规划学术讨论会”在乌鲁木齐召开,笔者作了题为“二〇〇〇年我国工业生产力布局总图的科学基础”的大会报告,提出了“点—轴系统”理论及中国国土开发与经济布局的“T”字型结构,即以沿海地带与长江沿岸地带为中国一级发展轴线的战略,至今已经40年[1](1)。

“T”字型结构在20世纪80—90年代成为国家重大规模实施和重点建设模式,在政府部门及学术界引起了广泛关注。著名的经济学家与政府研究机构领导桂世镛与魏礼群[2]、孙尚清[3]、王梦奎[4]、白和金[5]等都认为“T”字型结构对于国家经济发展特别是对开放开发战略的实施起了重要作用,并主张21世纪初中国经济发展仍然要以“T”字型为战略重点。1999年时任国家计划委员会副主任刘江主编的《中国地区发展回顾与展望》[6]一书中,确认了“由沿海和长江组成的‘T’型主轴线布局构想,得到了逐步完善和发展”。诸多学者及少数官员也都明确表达了对这一研究成果的认可[7-8]。21世纪以来,特别是中国共产党的“十八大”之后,党和国家领导人特别重视沿海三大城市群的高效发展,及其作为中国对外开放枢纽地位的建设,并将长江经济带的环境治理与高质量发展提到国家战略的高度(2)。这一理论与模式为何能产生如此长时期的影响?

该理论与模式适合中国国情与发展特点,体现了20世纪80年代不能再次实行战略转移但又可逐渐扩散、逐步推进全国国土开发与区域经济实现较为平衡发展的客观要求,还体现了生产力布局与中国的国情现状(资源、交通、水资源、城市基础及国内外市场等主要要素)可实现有机的空间耦合[9-10]。40年来,“T”字型一级轴线地带成为中国改革开放的前沿高地并辐射到全国广大的地域范围,创造了中国大部分的经济增长业绩,国家财政收入愈来愈集中地来自这个地带,国家参与国际经济循环的高端服务业与有竞争力的中高端制造业也愈来愈集中在这个架构内。“T”字型结构产生如此长期重要作用,关键取决于期间高层及广大中基层领导的决策。

本文回顾这一理论与模式提出的背景和过程,旨在向学界清晰地阐述此国家空间结构战略提出的背景和要义。有些学者认为这仅仅是简单的区位概念,为何可算作是科学上的创新?“点—轴系统”是不是西方区位论范畴已有的概念?中国的沿海与沿江地区已经客观存在,提出来沿海沿江两个一级轴线组成“T”字型结构有何意义?此外,一些学者从研究与实现创新的角度提出:当时是如何分析判断得出的此理论?有何体会与经验可供学界借鉴与参考?实现创新需要具备哪些必要的知识?

为此,本文通过回顾1984年发表的“二〇〇〇年我国工业生产力布局总图的科学基础”一文,以及该文大会报告前近20年内笔者秉持的目标与理念、知识积累以及做出此项带有“创新点”(3)成果的历程,重点说明如何提出的该理论与模式,包括目标、思路、综合思维以及借鉴前人文明成果而有所创新的信念与意志。

2 如何能提出“点—轴系统”与“T”字型结构?

本文首先阐述笔者在1984年发表的“二〇〇〇年我国工业生产力布局总图的科学基础”一文的写作背景、主要宗旨及核心观点,围绕宗旨、观点的主要问题及其关联等方面,以此体现笔者长期工作的系统总结和创新。

2.1不能再次“战略转移”是论文写作的目标与出发点

(1)在中国共产党的十一届三中全会精神指引下,20世纪80年代初期,国家的战略重点从“三线”地区转移到沿海地区,在这种情况下是否要再次实行战略转移,即转移到西部地区去?这是“二〇〇〇年我国工业生产力布局总图的科学基础”一文要解析与回答的第一大问题。第二大问题是在不实行战略转移的情况下,回答如何随着工业化与整个国民经济实力的增强,实现较为平衡的国家区域发展,提出相应的空间思维、空间格局与路径。

该文不是强调当时的战略重点是不是在沿海沿江,而是强调不能再次实行“战略转移”:“就在工业布局刚转到具有明显效益轨道上来的时候,近年来,又重新提起战略大转移,转到西北,转到西南,转到中部等”。“到底是否应该在本世纪(20世纪)内及下世纪(21世纪)初实现经济开发的战略大转移?”“实现较为平衡的区域发展,不能作为本世纪(20世纪)内的主要目标。而且更不可采用大片战略转移方式实现它,而只能采用轴线延伸,逐步积累的渐进方式”。

(2)笔者对“三线建设”造成的经济损失进行了全面深刻的总结。该文第一节的标题是“三十多年来我国工业布局总图变化简评”,以3600字左右的篇幅进行了阐述,自问自答了“我国工业布局在多大程度上变得均衡了”的问题。文中以洛伦兹曲线较精确地进行描述,进而得出20世纪60年代工业布局战略上的问题在一定程度上延缓了国家经济发展的进程[11](4)。

基于以上经验总结,20世纪80年代初,国家大规模开发建设沿海地带,笔者感到非常兴奋,并对主张“战略转移”的舆论和观点感到震惊与担忧。在1984年召开的“全国经济地理与国土规划学术讨论会”上,笔者完全不同于其他人的观点(5),强烈主张不能再次实行“战略转移”[12]。这正是笔者写出此篇文章的直接动力之一,文中相当大的篇幅也直接地体现了这一点。

2.2从全国整体层面上探索新的理论与模式

笔者综合西方的理论与中国的实际情况,如社会经济空间集聚基础、集聚形态与合理规模、水土及矿产资源分布、交通运输、进出国内外市场等条件,从全国大空间层面上推导出新的理论与模式,向国家提出个人的分析与建议。这就是当时笔者自1980年进修德国以来的若干思考,并进一步正式提出的“点—轴系统”理论与国土开发与经济布局“T”字型结构。通过对比分析沿海地区要基本建成一批开放开发的城市并形成较强的综合实力,包括开放政策制定、总体发展规划、重大基础设施工程(大型港口、机场、高速公路等)建设、外资引进及各类开发区的规划建设、进出口机构建立,以及大量的管理、立法、政策制定等,需要很长的一段时间(12~15年)。国土开发与经济布局的战略重点刚刚转移到沿海地区,怎么能够又向西部实行“战略转移”?

2.3准确阐述与运用了倒“U”字型相关原理

在“二〇〇〇年我国工业生产力布局总图的科学基础”一文中,笔者明确判断:“在本世纪(20世纪)内及二十一世纪初年,我国经济和社会发展的首要目标是争取国民经济有较高的增长速度。这当然是确定今后工业布局总图战略的原则性前提”,并强调:“长期以来,许多国家都将国内地区间的平衡发展作为一个重要的发展目标。但是国外和中国发展的经验都证明:平衡发展是个很长的历史过程”。“中国疆域辽阔,国土资源和社会经济特点的地域差异可能比任何一个处在工业化初期的国家都要大,这应当引起我们的重视。如果以经济增长速度为主要目标,就必然导致经济的不平衡发展。相反,如果以后者为主要目标,就会影响整体的增长速度”。这就是经济增长与平衡发展之间的倒“U”字型相关规律,也是提出“点—轴系统”与“T”字型结构的重要原则。

强调与分析运用这一原理,对于20世纪80年代初中期是否认为国家要再次将发展重点转移到西部地区去的呼吁,是极为重要的。在全国大尺度论述这个问题,不是“集中”还是“分散”的争论,而是国家区域发展的平衡、较为平衡、不平衡发展的选择问题。因此,关于要纠正“过多强调分散布局的倾向”的表述,是没有针对性的。

2.4西方理论作延伸发展,对接中国宏观空间格局问题

西方的工业区位论、农业区位论、中心地(城市)理论、市场网理论、增长极理论等,都是在假设均质空间中推导出来的纯理论,西方学者逻辑思维的惯性决定了这些理论都是关于专业性社会经济客体的区位及空间结构的推导,不能很好地说明生产力布局和区域发展的战略模式等重大问题。笔者认识到西方区位论与空间结构理论与中国实践对接的局限性,因此,不能直接引用相关理论来解释中国大区域发展格局的理论问题与预测发展格局的实际问题。

笔者的知识体系大体经历了这些概念:从集聚、合理集聚,到工业综合布局原理、到成组布局,到生产力布局综合体,到区位论到空间结构理论,逐渐地聚焦到“点—轴系统”基本概念。笔者所要寻求的是在生产力布局和区域发展中如何将水土资源条件、城市发展条件、社会经济协作与对外开放条件等结合起来并能够表明空间等级关系的模式和理论,给决策者及实施者以明确的点线面关系、层次关系和轻重缓急关系。中国有自己特殊的经济地理特征,地形条件及其对运输与经济流向的影响、海陆位置、历史发展与经济分布基础等都与西方国家不同,经济地理学要揭示的规律及阐述的话语体系也就明显不同。

地理学者不能满足于点上集聚,而要刻画区域。聚焦区域,深入到各类区域中社会经济客体集聚形态的研究;继续深入思考描述,就是区域的空间结构,自然就是由点—线—面组成的动态结构。要解释具体客体空间组合的特征,必然还要考虑等级体系。即高等级的“点”就是国家与区域中心的大城市;高级别的“线”,根据与面的关系判断,必然就是将大城市之间联系起来并带动所经区域的轴线。这类似于门轴,其转动带动门转动,在地域经济上就带动了“扇面”即区域的发展,这就产生了“点—轴”概念。这个过程,笔者将克里斯塔勒中心地理论的规模—等级分布与廖什的市场网结构,按照点—线—面的思维逻辑加以结合与延伸,得出点—轴—集聚区的空间结构发展变化的阶段论,统称为“点—轴系统”理论或模式。

该文提出了“点—轴系统”理论的要义之后,在二级标题“点—轴开发——最有效的空间组织形式”之下,是这样解释“点—轴系统”的:“点轴开发,即点—轴等级逐渐扩散式开发,就是在全国(或地区)范围内,确定若干具有优势发展条件的大区间,省区间及地市间线状基础设施轴线,对轴线地带的若干个点(城市及城市区域的发展中心)予以重点发展。随着经济实力的不断增强,经济开发的注意力愈来愈多地放在较低级别的发展轴和发展中心上。与此同时,发展轴线逐步向欠发达地区延伸(包括发达地区范围内的距发展轴和发展中心较远的地区),将以往不作为发展中心的点确定为较低级别的发展中心”。

关于理论模式构思的宗旨、理论基础和实践基础及具体的推导过程,笔者曾写专著[9-11,13]进行阐述(6),在这里不作重复的过程描述。按照这一模式,可以实现社会经济的渐进式扩散,使国家或区域社会经济地区不平衡发展逐渐过渡到较为平衡的区域发展,这样就可以动态地调控未来的地区间发展的平衡关系。

2.5转变了构建空间战略的惯性思维范式

在20世纪80年代初中期,该理论与模式较快地得到诸多管理层与相关学者的认同。这种以“点—轴系统”模式进行渐进式扩散的国土开发与经济布局是新的观念。按这个新的模式实行渐进式扩散,得出20世纪末及21世纪初中国国土开发与经济布局的“T”字型结构,从而可逐渐实现较为平衡的区域发展。

“点—轴系统”理论萌发后,笔者实现了构建国土开发战略的思维范式的转变:不在这个区域或那个区域(地带)上做“选择”,不局限于“东中西部”“沿海与内地”等概念。该文强调“长期以来,人们习惯于从东到西切南北向大块来区分重点与非重点开发地区”,认为这种惯性思维带来的缺点很突出,亟需突破这个普遍理念与束缚。笔者从实际与理论相结合的视角定性地指出,要遵循客观规律,塑造重点的“点”(中心城市)与轴线。接着就是对两大一级发展轴线“沿海地带”与“长江沿岸地带”的重要地位与经济发展现状、潜力作了总结性评述与展望:“上述两大重点轴构成‘T’字型。长江轴将内地两个最发达的核心地区与海岸地带轴联系起来,两轴在经济最发达的长江三角洲交会。这种空间结构形式较准确地反映中国国土资源、经济实力及开发潜力空间分布的基本框架,也有助于今后更好地利用与国外经济技术交流中所激发起来的巨大动力。将此二轴进一步开发建设好,就可奠定国民经济翻两番的基础,并促进与之相联结的二级三级发展轴线,使全局获得顺利发展”。

基于“点—轴系统”与“T”字型结构模式,(1)今后较长时期内国家建设不宜实行战略转移;(2)经过反复的分析论证,确定以沿海与沿江两个地带(两条一级轴线)为战略重点;(3)通过点—轴渐进式扩散逐步实现较为平衡的发展(开发),即延伸轴线与提高轴线等级。该文写到“在本世纪(20世纪)至下世纪(21世纪)初年,全国范围内不作大尺度的空间结构调整(转移)”,“实行较为平衡的区域发展,不能作为本世纪(20世纪)内的主要目标,而且更不可采用大片战略转移方式实现它,而只能采用轴线延伸,逐步积累的渐进方式”。

2.6知识积累与研究探索的方法

(1)坚持积累20多年关于中国国土开发、经济布局的丰富实践经验及沉痛教训的资料,并从空间上进行整体性的认识升华。

在对苏联经济地理与生产力布局经验[14]和理论的学习总结以及西方区位论与空间结构理论[15-19]的学习与思考的同时,笔者自1964年开始参与国内工业基地布局与规划的调查与规划研究工作。从1967年底到1983年,笔者对“三线建设”经验教训作了大量的资料积累与分析;同时,对国内约10个工业区工业基地进行实地考察与规划,获得了大量的关于工业基地开发建设的交通、矿产资源、水、土地、内部与外部的原材料及产品之间的协作关系的资料(文字、数据、图形及自画图等),丰富了对工业区及工业基地条件评价、协作集聚及其合理规模与形态等诸多的感性及理性知识,认识到如何组织社会经济要素的空间布局很大程度上关系到经济效果,写出了高质量的论文与著作。这些积累成果与1984年提出的“点—轴系统”理论与“T”字型结构有着紧密的内在联系。

在学术活动被禁锢10多年后,20世纪80年代初学者们积极在学术活动中发表论文,且大部分都是研究课题与科研项目之外的长期自学与总结的心得。“二〇〇〇年我国工业生产力布局总图的科学基础”一文正是笔者长时期的国内外工作学习的积累而写出来的,是课题研究之外的自主总结、理论思考与研究论证的成果。

(2)实践与理论:“点—轴系统”与“T”字型结构是对客观存在的发现,是寻求实际事物形态与演变(运动)过程的理论升华,是发现的过程,而不是凭空创造出来的。

(1)最佳的空间组织必须具有的基本条件。地理学者的研究对象是客体的地表空间组织(空间结构)及其形态。最佳的空间组织必须具有3个基本条件:一是由“点”(各级中心城市)与“轴”组成的点—线—面形态。二是“点—轴系统”应该是“开放性”的,任何一种形态的空间系统内,城市对内对外与彼此之间,可能具有不同程度的联系,即发生经济与社会的“流”。三是所在的区域规模会有不同大小层次、内部联系较为密切并对外产生影响(吸纳与辐射)区域。这是理论与模式的客观来源,是从合理集聚的侧面与多个层次的维度去考察实际的地表空间而找到的。观察与思维的逻辑与分析能力是决定能否发现并提出理论与模式的方法论依据。

(2)空间结构的“自组织”过程与客观存在。在人类社会经济发展的领域,社会经济发展在地表形成的空间组织称之为“空间结构”态势,即空间结构系统。这种系统自从有了人类活动,就会出现某种类型的“系统”。这种系统是客观存在的,且逐步清晰逐步完善的,可以称之为“自组织”系统。这里包括前人的合理或不合理利用、规划等,也都当成是“自组织”的一部分。自组织现象无论在自然界还是在人类社会中都普遍存在。

(3)如何才能发现空间结构的理论与模式呢?如何才能寻找与发现呢?通过运用实证主义的方法论,解剖实际事物的形态特征,即可看出现象掩盖下的实质(如:点—轴构成的等级体系与科技扩散体系等)。这就要求:其一,具备关于研究对象与客体的实际知识与相关理论的储备。其二,如何去按照实践论的哲学思想去“找”、去发现与行动呢?就“点—轴系统”理论而言,对于客观存在寻找与发现,需要有符合总体方面及各个要素(交通、资源与水源供应、与国内外市场的便捷联系等)要求的某些原则(条件)。例如,对于全国性最高级别的“点—轴系统”,即几乎同时产生的全国的“T”字型结构,被发现的内在要求(原则)是:一是符合当时中国所处的发展阶段,即工业化初期,能源重化工为主导的工业结构,国家谋求首先实现整体经济的高速度增长;二是从多方面适应、满足改革开放的要求;三是使经济增长要素等得到满足的条件。运用上述条件(发现的原则)去观察、分析,就可以发现即找出各级区域最好的空间结构(事物的表象)。在此基础上,通过比对与分级,确定重点开发的点与轴线(地带)。其三,要有客观存在的合理性、有机特征即内在的关联性。这是从另一个角度发现并证明最佳的“点—轴系统”与实际区域重点开发的轴线的标准(或原则),比上面寻找、发现过程更综合,更能使人“看得见”客观事物的表象。其四,平台方法、透视、等级也是来自对实践的归纳。这种方法主要是用来发现重点发展轴线的。集中地表现在对国土开发与经济布局“T”字型结构的寻找与发现方面。回顾“点—轴系统”理论与“T”字型结构(模式)的提出过程,以上方面是当时笔者与他人不同的方法论。

(3)反演过程就是理论与模式的论证与推导。

诸多学科都有“反演”的概念,但实际含义有较大的不同。“反演”是科学研究与科学发现的重要组成部分。笔者1995年出版的《区域发展及其空间结构》对“点—轴系统”的推导过程,就是一类“反演”的案例[13]。理论与模式的反演就是通过观察、逻辑推理、分析各阶段空间形态,而对“点—轴系统”形成过程所进行的推导。论证“点—轴系统”的形成,解析自组织过程是如何发生的,这对于人文与经济地理学是新的方法论。详细阐述可见《区域发展及其空间结构》的第八章[13]。

3 关于“点—轴系统”理论“T”字型结构的意义与展望

3.1理论与实践意义

3.1.1对空间结构理论的发展

在中国的国土空间上,以点—线—面的视角,结合中国特点,解析了集聚、集聚形态与等级—规模法则,回答了几十年国家发展宏观空间战略问题。这大概算得上是在学习借鉴人类文明成果的基础上,以中国经济地理与国土开发的理论研究与解析中国实践问题而概括出理论联系实践的、科学的具有中国特色的新概念、新理论。中国国土开发、经济布局的“T”字型宏观战略(海岸地带和长江沿岸地带作为全国的一级发展轴线)是在“点—轴系统”理论基础上提出的。同时也说明,以经济带模式进行国土开发与发展区域经济,是“点—轴系统”理论的应用核心。通过几十年的体系化,揭示了空间结构理论在大区域范畴内的形态与内涵。提出集聚导致渐进式扩散,使理论具有更好的解释能力与预测能力。

3.1.2“点—轴系统”与“T”字型结构前瞻了对外开放区域扩展进程

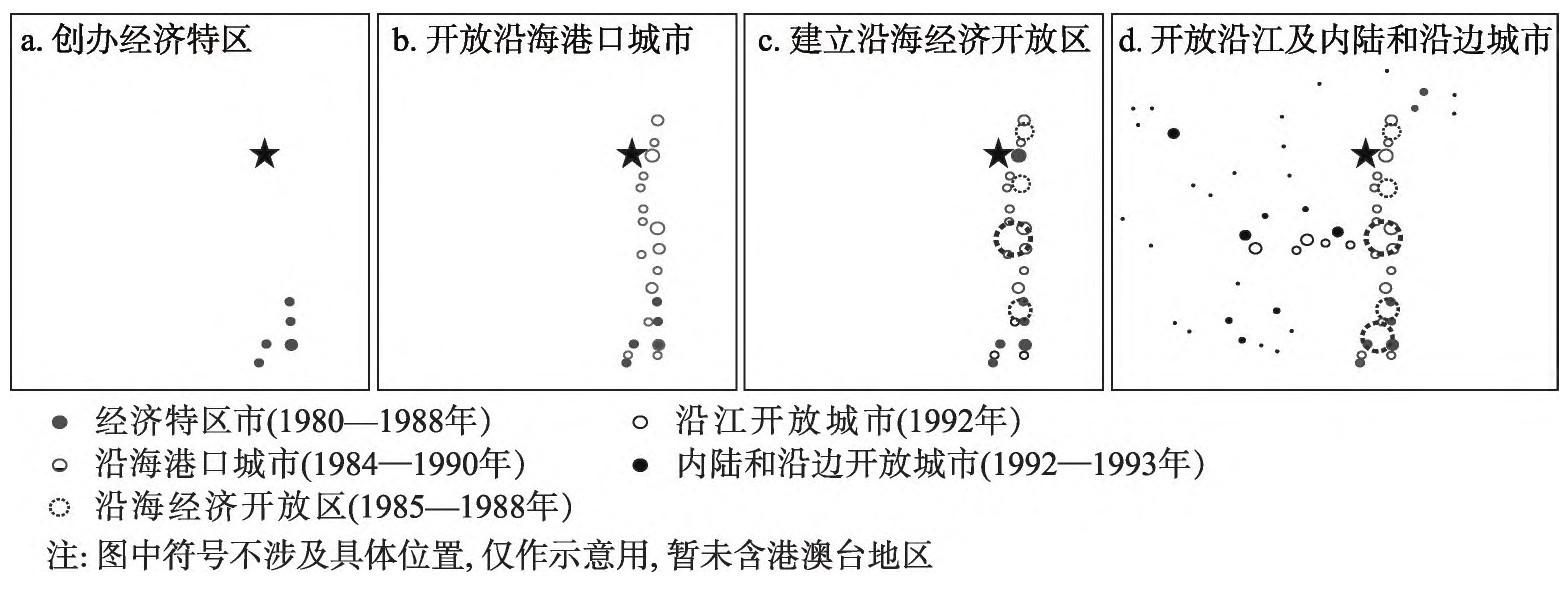

具有中国特色的理论与模式符合国家发展的客观需要,推动了空间结构理论的应用。国土开发与经济布局的“T”字形构架写入了国土规划文本,并得到高层管理机构领导与决策咨询机构领导的认可。中国改革开放用10年多的时间逐步形成了南北与东西两大地带,并在经济最发达的以上海为核心城市的长江三角洲地区交汇。“T”字型结构准确地支撑了对外开放区域空间的逐步扩展。这已经不是自然地理的沿海、沿江地带开发,而是成为被赋予了国家发展大格局内涵的重大战略(图1)。

图1 中国对外开放的空间逐步扩展示意图

“点—轴系统”与“T”字型结构对中国历时10年以上的由南至北、由东至西的对外开放历程起到准确的空间定位与前瞻作用,是40年来国际资本与新技术新产业最合理、最高效地进入中国的基本路径。

可以说,“T”字型结构就是40年中国在世界上成为强国地位留在地球上浓墨重彩印记宏观格局的诠释。对于全国来说,“T”字型一级轴线是东中西连接和由东向西部的转移通道,是使大区域间从不平衡发展到较为平衡发展的一个重要原则和途径,在当时发挥了良好的作用,在一定程度上缓和了那场大辩论所反映出来的学术界争论的矛盾,是那场大辩论“很快”落下帷幕的正能量因素之一。

3.1.3对国土开发经济布局长时期的支撑与咨询作用

1987年《全国国土规划纲要》出台后,在3~5年内全国有20多个省份在各自的区域规划中,呼应了国家规划“T”字2条一级轴线的引领,确定了重点发展的“经济轴线”、产业带与中心城市。人民日报2000年12月28日头版刊登的《国务院关于实施西部大开发若干政策措施的通知》中,规定:“实施西部大开发,……以线串点,以点带面,逐步形成我国西部有特色的西陇海兰新线、长江上游和南(宁)贵(阳)昆(明)等跨行政区域的经济带,带动其他地区发展,有步骤有重点地推进西部大开发”。进入21世纪以来,国家在东北振兴、长江经济带的开发与保护的相关规划,以及沿海地带三大城市群经济发展三大“动力源”的规划中,“点—轴系统”理论与“T”字型结构均起到了某种程度的咨询与支撑作用[20-22]。

诸多区域经济、城市与人文—经济地理学学者强调了这一理论与模式的意义,阐述了其对国家的生产力布局问题及国土开发问题的实际作用,宣传了“T”字型的“点—轴系统”对于改革开放由沿海沿江而逐渐扩展并带动全国的科学基础[23-25]。该理论与模式包含整个社会经济空间组织的指导原则,能够实现人与国土的融合,组成“人地关系”的大系统,从而印证了最佳发展与最佳结构的关系。

3.1.4对中国区域经济大格局的前瞻性科学

几十年发展的经验证明,20世纪80—90年代举全国之力进行沿海、沿江两大地带的重点开发,成为引领与带动全国各类型地区的较快发展的驱动力。因此,该理论与模式符合90年代中后期开始的区域协调发展战略的客观要求。总体上,“点—轴系统”成为协调发展战略的理论基础,逐步缩小了东西部发展差距的“喇叭口”,增强了中西部地区的经济与社会实力,取得了国家大区域各具特色及较为平衡发展的成效,直至持续走向了较为平衡的发展。

这种大格局很有利于提高中国在世界经济贸易合作平台上的整体竞争力与创新能力。未来较长的时期内,宏观格局不宜进行大调整。

3.2“点—轴系统”理论、“T”字型结构与学科发展

3.2.1“点—轴系统”诠释了经济地理学的研究对象及其基本内涵

“点—轴系统”理论从网络空间结构角度解析了经济地理学的内涵及其动态过程。从人文—经济地理学工作的积累与体会出发,可以深入解析这一命题。

“点—轴系统”理论的基本要点和意义与人文与经济地理学是关于生产力布局的科学的基本要点与意义是如出一辙的,理论模式与学科在生产力布局这一点上交结。

“点—轴系统”理论的核心是关于区域的“最佳结构与最佳发展”,也就是说“点—轴系统”是区域发展的最佳结构;要使区域最佳发展,必然要求以“点—轴系统”模式对社会经济客体进行组织。因此,“点—轴系统”是“人地关系”地域系统的重要组成部分,即一个领域或侧面。

“点—轴系统”理论在相当程度上回答了人文地理中的地理过程和地理格局的相互关系,动态表达了人文与经济地理格局的变化,可以说是典型的演化式的人文与经济地理学。因此,“点—轴系统”理论也是人文与经济地理学理论一个侧面的研究进展。

3.2.2“T”字型结构是中国经济地理的主体结构

一个国家或区域的经济地理,就是这个国家经济的空间网络。中心城市就是这个网络结构中大大小小的节点。经济网络及其中的节点是由线状基础设施(轴)连接起来的。

国土开发与经济布局“T”字型就是中国经济地理的主体与骨干,“T”字型标志处于中国经济地理的最高端,是最高端的密集产业带,往下还有二级、三级等密集产业带。

3.3对理论与模式的未来展望

中国经济正处于工业化的中期,更准确地说是处在工业化由中期向后期的过渡阶段。进入后工业化时期,产业结构会逐渐有所变化,总方向应该是更加多元化。能源重化工必须做“减法”,并且将产生新的业态与行业。新时代的未来特点是大开发与高速经济增长将被高技术及信息化推动的高质量发展所替代,环境污染与生态退化将得到有效遏制,人们的生活环境、工作环境逐步大幅度优化。信息化时代到来,诸多的新产业新业态特别是智能化的出现,促进人的多样化需求,使文旅、文化、康养等产业日渐发达,许多产业对于“落地”的空间条件要求会大为改变。在这样的大背景下,社会经济活动及其空间投影,必然会逐渐变化,“T”字型的突出性将会淡化。

同时,与新时代的发展态势、发展内涵相适应的新的模式出现网络化。例如虚拟的网络存在,表现在空间投影上就会不同于“点—轴系统”。然而,虚拟的流向仍然带来实体性的客流和物流。金融流也普遍数字化,带来的实体性客货流要少得多。因此,未来还会需要空间结构分析。全国、地区性的各级平台如何解析,将会依靠难以想象的信息化与智能化,大数据是不可缺少的,目前尚处在过渡期。

参考文献

[1] Lu Dadao. Scientific basis for the overall plan of industrial productive allocation of China up to 2000. Scientia Geographica Sinica, 1986, 6(2):110-118.[陆大道.二○○○年我国工业生产力布局总图的科学基础.地理科学,1986, 6(2):110-118.]

[2] Gui Shiyong, Wei Liqun. Some ideas on the economic and social development strategy by the end of this century.Planned Economic Research, 1987(S1):2-17.[桂世镛,魏礼群.关于到本世纪末经济和社会发展战略的若干构想.计划经济研究, 1987(S1):2-17.]

[3] Sun Shangqing. Accelerate the development and opening up of the Yangtze River Basin with the'two inks'as a breakthrough//Development and Opening-up of the Yangtze River. Beijing:China Development Press, 1996.[孙尚清.以“两通”为突破口加快长江流域的开发开放//长江开发开放.北京:中国发展出版社, 1996.]

[4] Wang Mengkui, Wang Huijiong, Li Shantong, et al. Review and Prospect of China's Economic Development(1979-2020). Beijing:China Finance and Economics Press, 1999.[王梦奎,王慧炯,李善同,等.中国经济发展的回顾与前瞻(1979-2020).北京:中国财政经济出版社, 1999.]

[5] Bai Hejin, Lin Zhaomu. China's Economic and Social Development Strategy in the Early 21st Century. Beijing:China Planning Publishing House, 2000.[白和金,林兆木. 21世纪初期中国经济和社会发展战略.北京:中国计划出版社,2000.]

[6] Liu Jiang. Review and Prospect of Regional Development in China(Comprehensive Volume). Beijing:China Price Press, 1999.[刘江.中国地区发展回顾与展望(综合卷).北京:中国物价出版社, 1999.]

[7] Wei Houkai. Towards Sustainable and Coordinated Development. Guangzhou:Guangdong Economic Publishing House,2001.[魏后凯.走向可持续协调发展.广州:广东经济出版社, 2001.]

[8] Fan Jie, et al. Coordinated Development of Regional Economy and Summary Study of Regional Economy in China.Beijing:China Friendship Press, 2001.[樊杰,等.中国地区经济协调发展与区域经济汇总研究.北京:中国友谊出版社, 2001.]

[9] Lu Dadao. Location Theory and Regional Analysis Methods. Beijing:Science Press, 1988.[陆大道.区位论及区域研究方法.北京:科学出版社, 1988.]

[10] Lu Dadao. The macrostrategy of regional development in China. Acta Geographica Sinica, 1987, 42(2):97-105.[陆大道.我国区域开发的宏观战略.地理学报, 1987, 42(2):97-105.]

[11] Lu Dadao, et al. Theory and Practice of Industrial Layout in China. Beijing:Science Press, 1990.[陆大道,等.中国工业布局的理论与实践.北京:科学出版社, 1990.]

[12] Li Wenyan. The role of mineral resource conditions in forming industrial systems and characteristics of industrial bases//Proceedings of the National Economic Geography Academic Conference in 1978. Beijing:Science Press, 1980.[李文彦.矿产资源条件对形成工业体系与工业基地特点的作用//一九七八年全国经济地理学术会议文集.北京:科学出版社, 1980.]

[13] Lu Dadao. Regional Development and Its Spatial Structure. Beijing:Science Press, 1995.[陆大道.区域发展及其空间结构.北京:科学出版社, 1995.]

[14] Probst A E. Rational distribution of energy-intensive industries. Planovoe Khozyaystvo, 1965, 2.[ПрoбcтA E.Paциональнoeразмецениeəнергоëмкихотраcлеи.ПлановоеXoзяйство, 1965, 2.]

[15] Hottes K, Schöller P. Work and impact of Walter Christaller. Geographische Zeitschrift, 1968, 56(2):81-84.[Hottes K,Schöller P. Werk und wirkung Walter Christallers. Geographische Zeitschrift, 1968, 56(2):81-84.]

[16] Haegerstrand T. Aspects of the Spatial Structure of Social Communication Networks and Information Diffusion. Berlin:Kiepenheuer&Witsch, 1970.[Haegerstrandn T. Aspekte der raeumlichen Struktur von Sozialen Kommunikationsnetzen und der Information sausbreitung. Berlin:Kiepenheuer&Witsch, 1970.]

[17] Haggett P. Introduction to Cultural and Social Geographical Regional Analysis. Berlin, New York:Walter de Gruyter,1973.[Haggett P. EinfüHrung in Die Kultur-Und Sozialgeographische Regional Analyse. Berlin, New York:Walter de Gruyter, 1973.]

[18] Boeventer E V. Location Decisions and Spatial Structure. Hannover:Schroedel, 1979.[Boeventer E V.Standortentscheidung und Raumstruktur. Hannover:Schroedel, 1979.]

[19] Wirth E. Theoretische Geographie. Stuttgart:Schweizerbart Science Publishers, 1979.

[20] Hanson S. Ten Geographic Ideas that Changed the World. New Jersey:Rutgers University Press, 1997.

[21] Lu Dadao. The Sustainable Development of China's Coastal Region in the 21st Century. Wuhan:Hubei Science&Technology Press, 1997.[陆大道.中国沿海地区21世纪持续发展.武汉:湖北科学技术出版社, 1997.]

[22] Lu Dadao. An analysis of spatial structure and optimal regional development. Acta Geographica Sinica, 2001, 56(2):127-135.[陆大道.论区域的最佳结构与最佳发展:提出“点—轴系统”和“T”型结构以来的回顾与再分析.地理学报, 2001, 56(2):127-135.]

[23] Lu Yuqi. The scientific connotation of pole-axis theory. Scientia Geographica Sinica, 2002, 22(2):136-143.[陆玉麒.论点—轴系统理论的科学内涵.地理科学, 2002, 22(2):136-143.]

[24] Fan Jie, et al. Academic Inquiry and Social Contribution of Chinese Humanities and Economic Geographic Researchers.Beijing:The Commercial Press, 2016.[樊杰,等.中国人文与经济地理学者的学术探究和社会贡献.北京:商务印书馆, 2016.]

[25] Sun Dongqi, Liu Weidong, Chen Mingxing. Pole-axis system theory and its application in China's practice. Economic Geography, 2016, 36(3):1-8.[孙东琪,刘卫东,陈明星.点—轴系统理论的提出与在我国实践中的应用.经济地理,2016, 36(3):1-8.]

注释

(1)1985年与1986年笔者分别以3个不同版本公开发表,以“二〇〇〇年我国工业生产力布局总图的科学基础”为题的全文版和以“工业的点—轴开发模式与长江流域经济发展”为题的专题版分别在《效益与管理》(1985年第3期)与《学习与实践》(1985年第2期)公开发表,以“二〇〇〇年我国工业生产力布局总图的科学基础”为题的精炼版在《地理科学》(1986年第2期)出版。

(2)参阅“有关领导专家学者对“‘点—轴系统’论及我国国土开发与经济布局‘T’字型构架的评述”,《陆大道文集》下册,附录之三,页码1222-1235,商务印书馆,2023年5月。

(3)“创新点“一说是某重要研究机构在1996年申报文件中写道:“提出了以沿海和沿江两条轴线构成的‘T’字型开发战略,将此作为新时期地区经济发展的基本战略和思路”,作为“主要创新点”。此后在必要时,笔者就借用了这个”创新点”的说法。

(4)笔者从1967年底开始对“三线建设”布局进行跟踪与总结,经验教训的体会与全面评价的系统化,工作持续到80年代初。最后正式出版在《中国工业布局的理论与实践》(科学出版社,1990年5月)中的“我国工业发展与布局的‘东西问题’”。

(5)《地理学报》1985年第1期刊登了农业地理学家徐志康编写的会议纪要“经济地理专业学术讨论会在乌鲁木齐召开”、经济地理学家李振泉在《经济地理》1985年第1期也发表了“中国地理学会经济地理专业学术讨论会简记”及1986年10月由华东师范大学出版社出版会议论文集《国土规划与经济区划》中编辑组“中国地理学会经济地理专业学术讨论会纪要(代前言)”中的说明。

(6)《区位论及区域分析方法》(科学出版社,1988年)与《区域发展及其空间结构》(科学出版社,1995年)中详细地推导了“点—轴系统”的形成4个阶段,并以图形与文字相结合,可以看到集聚的“原动力”作用与集聚和扩散间交互作用的点—轴—集聚区的渐进式扩散结果。

热点文章推荐

相关文章推荐

沪ICP备10019589号-8

沪ICP备10019589号-8  沪公网安备 31010102002202号

沪公网安备 31010102002202号