段学军:长江南京段岸线资源与腹地空间响应评价及保护对策研究

摘要:系统识别了2016—2020年长江南京段岸线资源利用现状及变化情况,并对岸线腹地2 km范围内用地类型进行统计分析。结果显示:较2016年,2020年长江南京段自然岸线和城镇生活岸线增多,港口码头岸线和工业生产岸线减少,总体上长江岸线整治工作成效显著,岸线利用率降低了6.5%,而干流岸线开发利用强度仍然偏高;长江南京段干流自然岸线、城镇生活岸线与其腹地2 km内生态和城镇生活用地类型较为一致,港口码头岸线、工业生产岸线腹地2 km内用地类型多样;岸线利用类型与2 km腹地范围内用地类型属性关联强度因南岸和北岸开发强度不同而有所不同,表现为开发强度低、关联性强的规律,南岸腹地用地类型更加分散,岸线腹地1 km左右在主要用地类型上呈现略有变化的状态。进一步分析了岸线利用存在的问题,并从顶层设计、自然岸线保护、打通沿江生态廊道、推进岸线清理整顿、强化岸线腹地监管等方面提出了相应的对策建议。

基金:国家自然科学面上基金“岸线资源利用的空间过程、机理与模式研究——以长江岸线为例”资助项目(42071164) ;中国科学院科技服务网络计划重点基金资助项目(KFJ-STS-ZDTP-011)

关键词:岸线资源,土地利用类型,空间响应评价,长江南京段

作者简介:秦海旭(1983—),男,江苏淮安人,正高级工程师,硕士,研究方向为环境规划与管理。*段学军E-mail:xjduan@niglas.ac.cn;

收稿日期:2022-05-10

长江是我国第一大河,流域水资源丰沛,航道及岸线条件优越,独特的区位优势和优良的自然条件有力促进了沿江地区经济社会的快速发展。南京处于江苏省长江段的上游,是长江进入江苏的“第一站”,也是江苏唯一跨江布局的特大城市。随着南京市经济社会的快速发展,岸线开发利用与保护之间的矛盾日益突出,统筹长江岸线资源的开发利用和保护已成为当前南京市落实长江大保护和长江经济带两大国家战略的迫切要求。

长江岸线资源利用情况直接影响长江的生态环境,对沿岸城市的经济效益、社会效益和生态效益产生重要作用[1]。随着长江经济带、长三角一体化等国家战略的实施和《中华人民共和国长江保护法》的施行,对长江岸线资源开发利用的研究越来越受重视。近20年来,国内学者通过卫星遥感影像、无人机遥感、地形图数据、实地勘察数据构建时空数据库,再利用GIS手段、数学模型等方法对岸线资源进行开发适应性评价、价值评价、分级评价和综合评价[2-11]。岸线空间是大河流域经济带工业布局的重要载体[12],也是发展工业的物质技术基础[13]。相较于岸线资源利用,国外对于岸线空间开发的研究更加重视,且通常从城市规划的角度开展研究[14-17]。国内针对岸线空间的研究已经从整体岸线资源和水环境的角度细化到岸线分区,并提出有针对性的分级分区管控建议[4,6,18]。然而,目前对于岸线资源与腹地空间响应的研究还较为欠缺。

今通过系统识别2016—2020年长江南京段岸线资源利用现状及变化情况,探索岸线腹地2 km范围内用地类型与岸线利用类型之间的联系,分析岸线利用存在的问题并提出有针对性的保护对策,以期为岸线腹地科学监管,以及长江经济带和全国其他地区岸线资源调查评估与保护提供参考。

1 数据与方法

岸线资源指分布在江河两侧及湖泊和海洋沿岸的一定范围水域和陆域空间结合的国土资源[12,19]。长江岸线作为支撑长江经济带发展的重要资源,涉及水、路、港、产、城和生物、湿地、环境等多方面,既是港口、产业及城镇布局的重要载体,也是长江的生态屏障和污染物入江的最后防线。作为整个长江经济带生态环境的重要组成部分和核心环节,岸线资源发挥着无可替代的重要生产、生活和生态功能,是长江生态修复和绿色生态廊道建设的关键所在[5]。

岸线资源通常根据自然属性进行划分,如海岸线、湖岸线、江河岸线等,又如深水岸线、浅水岸线等,或者基岩岸线、砾质岸线、沙质岸线等;也可以根据管理需求进行划分,如生产岸线、生活岸线、生态岸线等。综合考虑岸线的自然特征和资源经济属性,可将其划分为自然岸线和人工岸线两大类,其中,自然岸线分为自然交互岸线、硬质交互岸线、小幅干扰岸线;人工岸线分为工业生产岸线、港口码头岸线、城镇生活岸线和其他人工岸线[5-6]。

目前对岸线分类的研究主要考虑岸线实际利用情况、岸线功能整合、自然条件和生态保护[2,20-23]。今根据利用方式将长江南京段岸线划分为自然岸线和开发利用岸线两大类,其中开发利用岸线分为港口码头岸线、工业生产岸线、城镇生活岸线、其他岸线(过江通道等)共4类。在参考《土地利用现状分类》(GB/T 21010—2017)和《城市用地分类与规划建设用地标准》(GB 50137—2011)的基础上,考虑不同土地利用类型可能引起的环境污染类型不同,将长江岸线2 km腹地用地类型划分为农林、港口物流、工业、城镇生活、公园绿地、水域、交通道路、其他等8类。主要依托2016年和2020年0.5 m分辨率中国资源卫星日新图识别长江南京段岸线类型,并通过目视解译辅以电子地图比对的方法,对长江腹地土地利用情况进行归类调查。

2 结果与讨论

2.1 岸线利用现状

南京长江沿江地带包括下辖的7个区,市境内长江岸线总长284.7 km(不含仪征段),其中,干流岸线186.6 km(北岸长88.4 km, 南岸长98.2 km),占比65.5%;洲岛岸线98.1 km, 占比34.5%。

从开发利用情况来看,2016年长江南京段开发利用岸线长约152.7 km, 开发利用率53.6%;2020年开发利用岸线长约134.2 km, 开发利用率47.1%。岸线开发利用情况洲岛低于主江,北岸低于南岸;干流岸线(含洲岛)雨花台区、鼓楼区开发利用率最高,江宁区最低;洲岛岸线江心洲开发利用率最高。总体来看,近年来长江岸线整治工作成效显著,岸线利用率有所降低,而干流岸线开发利用强度仍然偏高。

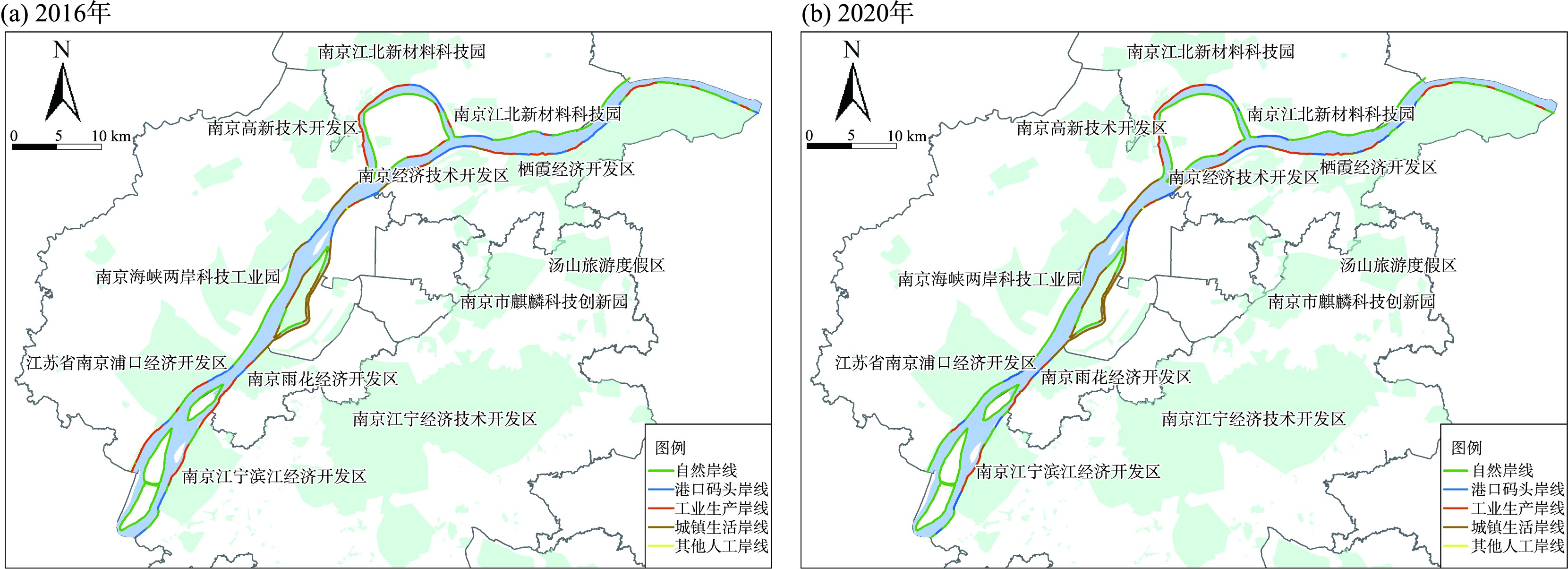

2020年长江南京段自然岸线长150.5 km, 自然岸线保有率52.9%,主要分布在新济洲、八卦洲等洲岛,且北岸自然岸线保有率高于南岸。自然岸线主要分布在江宁区,开发利用岸线主要分布在栖霞区。已利用岸线中以工业生产岸线和港口码头岸线为主(占比27.9%),城市、居住休闲和旅游景观等生活性岸线占比较低(19.2%)。干流岸线开发利用活动中工业生产占比偏高,洲岛岸线开发利用活动中城镇生活占比较高。从区域划分来看,南京市生产性岸线(港口码头岸线、工业生产岸线)主要分布在栖霞区、六合区和浦口区,城镇生活岸线主要分布在建邺区、鼓楼区等江南区域。2016年和2020年长江南京段岸线资源利用类型分布分别见图1(a)(b)。

图1 2016年和2020年长江南京段岸线资源利用类型分布

2.2 岸线2 km腹地用地概况

按照不同岸线类型,统计分析各类岸线后方2 km 腹地及洲岛土地利用情况,结果表明,水域、农林用地、城镇生活用地和公园绿地占主导地位。长江南京段干流自然岸线、城镇生活岸线与其腹地2 km内生态和城镇生活用地类型较为一致;港口码头岸线、工业生产岸线腹地2 km内用地类型多样,港口物流用地占比较低,工业用地和水域占比尚可;洲岛以农林用地和公园绿地为主,与其生态功能定位基本相符。此外,南岸和北岸由于开发强度和区域发展格局不同,岸线类型与后方腹地土地利用关联强度也有所不同,南岸开发强度高,腹地土地利用方式更加多样和分散。不同类型岸线2 km 腹地用地类型占比前三情况对比见表1。

表1 不同类型岸线2 km腹地用地类型占比前三情况对比

岸线类型 | 用地类型 | |

北岸 | 南岸 | |

自然岸线 | 水域、农林、公园绿地 | 农林、城镇生活、水域 |

港口码头岸线 | 农林、水域、城镇生活 | 城镇生活、农林、工业 |

工业生产岸线 | 农林、工业、城镇生活 | 农林、城镇生活、工业 |

城镇生活岸线 | 公园绿地、农林、城镇生活 | 城镇生活、公园绿地、农林 |

具体而言,长江南京段干流岸线2 km腹地内生产生活用地(包括港口物流、工业、城镇生活、交通道路、其他等5类用地)占比超过1/3,南岸各类型岸线后方腹地开发强度普遍高于北岸,尤其是南岸自然岸线2 km腹地内生产生活用地达到三成以上,江心洲生产生活用地占比接近20%,自然岸线及洲岛的生态功能未得到充分重视。

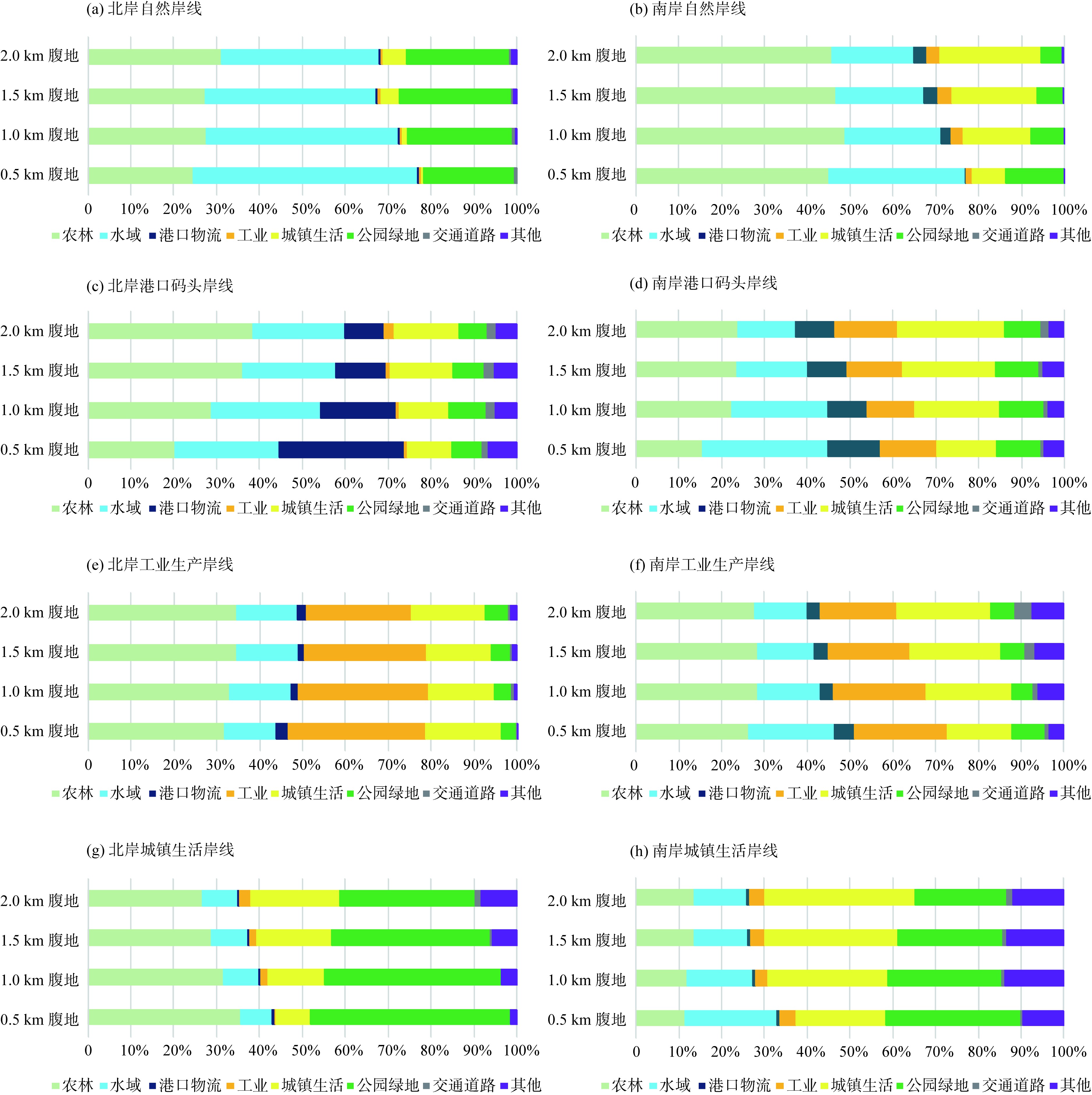

对南岸和北岸2 km腹地用地类型按0.5 km、1 km、1.5 km、2 km等4个阶梯进行分类统计,结果见图2(a)—(h)。由图2可见,总体上城镇生活用地随岸线腹地深入呈增强趋势,其他类型用地多呈衰减趋势;南岸和北岸开发强度不同,岸线利用类型与2 km腹地用地类型属性关联强度也有所不同,总体上呈开发强度低、关联性强的趋势,南岸腹地的用地类型更加分散;岸线腹地1 km左右在主要用地类型上呈现略有变化的状态。

图2长江南京段岸线腹地用地类型分布

2.3 周边产业园区情况

南京市境内沿江分布有南京经济技术开发区、南京江北新材料科技园等国家级园区,以及南京江宁滨江经济开发区、江苏省南京浦口经济开发区、南京雨花经济开发区、栖霞经济开发区等省级园区,园区沿江岸线利用以港口码头和工业生产为主。长江南京段部分新兴污染物有一定程度检出[24-25],沿江区域化工园区和相关重化工企业排放的污染物特别是特征污染物可能会给长江南京段生态环境带来长期、慢性、难以评估的潜在影响和风险[19]。

2.4 长江南京段岸线整治成效

近年来,南京坚持生态优先、绿色发展,推进产业增绿、生态增容、污染减量、岸线减压。2016年起,启动非法码头清理取缔工作,取缔了多处非法码头,开展了“三无”船舶整治、非法码头拆除复绿、问题码头拆迁修复等一系列行动。2018年以来,开展水源地达标建设专项整治,把好港口码头入口关,开展出入口港口码头治理,守好核心区域,持续推进水源地达标建设。近两年,通过对违规占用长江岸线资源的环境整治、生态修复,船厂变绿地,黄砂码头变江滩湿地,长江南京段岸线整治已见成效。

2.5 存在的问题

(1)岸线利用缺乏整体统筹协调。

长江南京段岸线已利用134.2 km, 其中干流岸线已利用118.0 km, 利用率63.2%。北岸岸线开发利用率43.8%,南岸岸线开发利用率高达80.8%,部分区段岸线利用缺乏上下游、左右岸的协调与统筹。“化工围江”问题较为突出,对饮用水源地安全具有潜在风险。

(2)岸线保护和集约化利用水平不高。

违规占用岸线和占而不用现象依然存在,岸线清理整治任务尚未完成,洲岛和湿地岸线腹地农业养殖问题仍然存在,入江入河排污口底数尚未摸清。部分生产性岸线后方为城市生活区,缺乏必要的开敞空间,生态系统退化趋势未得到有效遏制,滨江绿色界面仍未连贯。

(3)生态功能岸线虽然总体尚可,但自然交互岸线占比低。

生态功能岸线包括自然岸线和具有一定生态功能的城镇生活岸线,目前占比为64.8%,其中自然岸线占有率为52.9%。在自然岸线中,真正处于自然状态、少人工干扰、生态价值突出的自然交互岸线极为珍贵(占比22.7%),且近八成分布在洲岛。

(4)生产性岸线占比高,生活性岸线利用较少。

南京市境内约27.9%的长江岸线被港口码头、工业等占用,两岸生产性岸线占比高。约19.2%的长江岸线被城镇生活、交通等其他人工活动占用,北岸和南岸的生活性岸线比例分别为11.4% 和13.2%,城市、居住休闲和旅游景观等生活性岸线利用较少。

(5)洲岛岸线受人工占用和干扰影响。

南京市境内16.2 km的洲岛岸线被工业、城镇生活等人工活动占用,约占洲岛岸线的16.5%,其中以城镇生活占用为主,达13.9 km, 占已利用洲岛岸线的85.8%。不合理的开发、占用与人工干扰影响了洲岛岸线生态功能的发挥。

2.6 保护对策[1,26]

(1)强化岸线保护顶层设计,加强规划实施监管。

高水平编制实施“一江两岸”地区整体规划,加快出台《南京市长江岸线保护详细规划》,构建科学有序、高效生态的岸线开发利用和保护格局。强化岸线功能分区管理和用途管制,逐步建立岸线资源产权登记和岸线资源有偿使用制度,加大规划实施、考核和监管力度,充分发挥岸线的多种功能,实现岸线资源的可持续利用。

(2)划定自然岸线保护段,加大退渔退耕还湿力度。

严格实行分区保护,加强对自然保护区、重要湿地等生态敏感区的保护,严禁建设不符合功能区管理要求的岸线利用项目。启动“退养还湿”行动,保护自然湿地,修复湿地微生境,提高生物多样性,优化湿地生态系统分布格局。严格保护自然与生态岸线,合理保护和利用稀缺的长江岸线资源,将干流及洲岛岸线开发利用率控制在50%以下。

(3)打通沿江生态廊道,最大限度发挥生态效益。

实施长江岸线保护与生态修复,推进沿江生态环境综合治理和绿色景观提升工程,开展沿江绿化造林、沿江湿地修复和江滩生态修复,加快推进沿江绿道贯通,最大限度发挥其使用功能和生态效益。保护天然洲岛自然岸线,减少对长江洲岛不必要的开发,打造“长江绿洲”。

(4)深入推进岸线清理整顿,严格项目审查审批。

严控与长江生态环境保护无关的开发活动,严格实施列入长江干流岸线利用清理整治清单项目,逐步恢复岸线生态功能。进一步做好涉及长江岸线使用建设项目的审查和许可工作,提升自然岸线保有率,提高生活性岸线比例,维护长江生态系统健康稳定。

(5)加强岸线腹地监督管理,做到污水不入江。

完善生态环境硬约束机制,对沿江产业尤其是长江干支流岸线1 km范围内产业实行最严格的准入,实施项目负面清单管理制度。加强岸线与后方陆域的协调管理,对腹地敏感企业、园区、港口码头、雨污管网及排口进行系统梳理,找准问题,增强监管的科学性和针对性。

3 结论

(1)2016—2020年,长江南京段岸线利用率降低了6.5%,自然岸线和城镇生活岸线增多,港口码头岸线和工业生产岸线减少,北岸自然岸线保有率高于南岸,洲岛岸线利用率较低,总体上长江岸线整治工作成效显著,而干流岸线开发利用强度仍然偏高。

(2)在岸线腹地2 km用地类型中,水域、农林用地、城镇生活用地和公园绿地占主导地位。

(3)长江南京段岸线南岸开发强度高于北岸,其岸线利用类型与2 km腹地范围内用地类型属性关联性弱,用地类型更加分散。

(4)港口码头岸线和工业生产岸线减少,自然岸线和生活性岸线比例提升,岸线修复成效位于江苏省前列,体现了南京市坚持岸线减压的整治成效。

(5)长江南京段岸线利用仍存在缺乏整体统筹协调、保护和集约化利用水平不高、自然交互岸线占比低、生产性岸线占比高、生活性岸线利用较少、自然岸线及洲岛的生态功能未得到充分重视等问题。

参考文献

[1] 朱红云,杨桂山,万荣荣,等.长江城市岸线资源港口开发适宜性分析与合理利用——以南京市为例[J].长江流域资源与环境,2005,14(4):404-408.

[2] 靳婷婷,段学军,邹辉.岸线资源利用变化与影响因素——以长江南京段为例[J].华东地质,2021,42(1):9-20.

[3] 陈黎,刘淑冰,李万能.无人机遥感在河流岸线资源监管中的应用[J].热带地理,2019,39(4):521-530.

[4] 江慧,陈惟肖.江苏省长江岸线管控分区与措施研析[J].环境影响评价,2019,41(4):16-19.

[5] 段学军,邹辉,陈维肖,等.岸线资源评估、空间管控分区的理论与方法——以长江岸线资源为例[J].自然资源学报,2019,34(10):2209-2222.

[6] 邹辉,段学军,陈维肖.长江自然岸线分类划定、空间分布及保护状况研究[J].长江流域资源与环境,2019,28(11):2649-2656.

[7] 马荣华,杨桂山,朱红云,等.长江苏州段岸线资源利用遥感调查与GIS分析评价[J].自然资源学报,2003,18(6):666-671.

[8] JIANG L P,TAO T,ZHANG C,et al.Summary of the port shoreline resource evaluation based on triangular fuzzy analytic hierarchy process[J].Polish Maritime Research,2017,24(S3):16-22.

[9] SUI L C,WANG J,YANG X M,et al.Spatial-temporal characteristics of coastline changes in Indonesia from 1990 to 2018[J].Sustainability,2020,12(8):1-28.

[10] LIU Z Y,YANG L,ZHANG J,et al.Analysis on the suitability for port construction of shoreline resources of Zhoushan Archipelago[J].IOP Conference Series:Earth & Environmental Science,2020,612(1):1-7.

[11] 段学军,邹辉.长江岸线的空间功能、开发问题及管理对策[J].地理科学,2016,36(12):1822-1833.

[12] 段学军,邹辉,王晓龙.长江经济带岸线资源保护与科学利用[J].中国科学院院刊,2020,35(8):970-976.

[13] 卢硕,张文忠,李佳洺.资源禀赋视角下环境规制对黄河流域资源型城市产业转型的影响[J].中国科学院院刊,2020,35(1):73-85.

[14] SUSAN O,LOUISE J.Place-taking and place-making in waterfront renewal,Australia[J].Urban Studies,2013,50(2):341-355.

[15] SAIRINEN R,KUMPULAINEN S.Assessing social impacts in urban waterfront regeneration[J].Environmental Impact Assessment Review,2006,26(1):120-135.

[16] GIOVINAZZI O,MORETTI M.Port cities and urban waterfront:transformations and opportunities[J].TeMA:Journal of Land Use,Mobility and Environment,2009,2(3):7-16.

[17] CHEUNG D M,TANG B.Social order,leisure,or tourist attraction?The changing planning missions for waterfront space in Hong Kong[J].Habitat International,2015,47:231-240.

[18] 闵敏,段学军,邹辉,等.长江主要支流岸线资源综合评价及管控分区研究[J].长江流域资源与环境,2019,28(11):2657-2671.

[19] 段学军,王晓龙,邹辉,等.长江经济带岸线资源调查与评估研究[J].地理科学,2020,40(1):22-31.

[20] 段学军,陈雯,朱红云,等.长江岸线资源利用功能区划方法研究——以南通市域长江岸线为例[J].长江流域资源与环境,2006,15(5):621-626.

[21] 陈欢,陈雯,曹有挥,等.江苏苏中3市的沿江岸线资源开发利用变化及驱动因素[J].长江流域资源与环境,2015,24(5):711-718.

[22] 陈诚.江苏省泰州长江岸线利用演变及影响因素分析[J].长江流域资源与环境,2015,24(3):373-380.

[23] 陈诚,甄云鹏.江苏省长江岸线资源利用变化及合理性分析[J].自然资源学报,2014,29(4):633-642.

[24] 孙雨,丁剑楠,卢婕,等.长江南京段新兴污染物污染特征及风险评估[J].环境监测管理与技术,2017,29(2):26-30.

[25] 徐诚,宋宁慧,张圣虎,等.长江南京段水体及市政自来水中多种OPEs的分布特征[J].环境监测管理与技术,2018,30(4):60-64.

[26] 段学军,王晓龙,徐昔保,等.长江岸线生态保护的重大问题及对策建议[J].长江流域资源与环境,2019,28(11):2641-2648.

热点文章推荐

相关文章推荐

沪ICP备10019589号-8

沪ICP备10019589号-8  沪公网安备 31010102002202号

沪公网安备 31010102002202号