王晓芳:多尺度视角下都市旅游流网络结构演化研究——以武汉市为例

摘要:以武汉市为例,运用社会网络分析等方法,对2010—2019年全市域和中心城区旅游流网络结构的演化特征进行比较研究,并探讨旅游流网络结构的演化机制与优化。结果表明:中心城区的节点功能整体上优于武汉市,两尺度下节点的集聚、辐射和中介能力均不稳定,核心节点与一般节点功能差异较大,部分景观价值突出、配套设施完善的节点在两尺度下均发挥重要的辐射和集聚功能。中心城区的网络密度较高,网络联系更加紧密,两尺度下的旅游流网络均呈现明显的核心-边缘结构,未形成层次分明、联系紧密的完整网络结构。旅游资源禀赋和空间分布、旅游节点的交通便利程度、游客游览偏好的动态变化是影响旅游流网络结构发展演化的主要因素。

基金:国家自然科学基金项目(41971167) ; 华中师范大学中央高校基本科研业务费(CCNU20ZT021)

关键词:多尺度;旅游流;网络结构;演化特征;武汉市

作者简介:王晓芳(1980-),女,河南许昌市人,副教授,博士,主要从事旅游地理与旅游流研究,(E-mail)wangxiaofang@mail.ccnu.edu.cn。*李宇晟(1998-),男,福建福州市人,硕士研究生,主要从事旅游地理与旅游流研究,(E-mail)1109687002@qq.com。

收稿日期:2021-10-14

0 引言

城市旅游流是城市地理学与旅游地理学交叉融合研究的重要领域,揭示城市旅游流的发展演化规律,对城市旅游网络结构和城市功能布局的优化具有积极作用[1]。2010—2019年,中国的城市化率由不足50%提升至60%,快速城市化进程下,我国城市的功能发生深刻变化,城市面积不断扩张。许多城市由生产型向服务型转变,城市区域也由中心城区向外围郊区不断拓展,并逐步形成大型与特大型城市。在此过程中,一些城市依托其优质的旅游资源,大力发展旅游产业,推动城市转型。随着城市面积的扩张,城市的旅游资源不断得到扩充,旅游热点也随之发生变化。在此基础上,城市旅游网络也发生着结构与功能的演化,研究城市旅游流网络结构的演化特征,有助于更好地揭示城市的发展脉络,促进城市旅游目的地的科学规划和空间治理。

旅游流是旅游研究中历史最长且最具活力的命题,也是最能体现大众旅游群体性特征的学术范畴[2]。通常,旅游流有广义与狭义之分,广义的旅游流包括旅游客流、信息流等,而狭义的旅游流仅指旅游客流[3],本研究所关注的旅游流是狭义旅游流。20世纪60年代,国外学者率先对旅游流展开了研究,研究内容主要包括旅游流的模拟与预测[4-5]、旅游流的空间模式[6-7]、旅游流的影响因素[8]等。80年代后期,国内学者开始涉足该领域,主要研究内容包括旅游流的空间分布[9-10]、网络结构[11-12]、时序变化[13-14]、等级规模[15-16]、影响因素[17-18]等,取得了诸多高质量的研究成果。在旅游流的研究视角上,学者们注重对旅游流网络结构与空间格局的刻画,对旅游流的历时性演化关注较少。在旅游流的数据来源上,过去以问卷调查数据和统计年鉴数据为主,近年来,随着信息技术的不断发展,借助游客数字足迹进行旅游流研究的成果不断涌现[19-20],为城市旅游流网络结构研究提供了新思路。在旅游流的研究对象上,学者们较为注重省域和城市之间的旅游流网络研究,对城乡内部空间做深入剖析相对较少。随着城乡旅游全域化的发展,全域旅游流与中心城区旅游流的特点和问题存在诸多不同,两者既有密切联系,又有显著区别。因此,有必要从全域和城区两个尺度深入比较分析旅游流的网络结构及其影响因素,促进城乡及全域旅游的协调发展。本研究以武汉市为案例地,采用社会网络分析法,探究武汉全域与中心城区不同空间尺度下旅游流节点和整体网络结构演化,在理论层面丰富旅游流网络结构的研究视角,在实践层面为武汉旅游流网络结构和城市功能布局的优化提供参考。

1 研究区概况、数据来源与研究方法

1.1 研究区概况

武汉市地处江汉平原东部、长江中游,是我国中部地区的中心城市,下辖13个市辖区和6个功能区,通常将洪山区、江岸区、江汉区、硚口区、汉阳区、青山区、武昌区称为中心城区。中心城区聚集了大批高质量的旅游景点,旅游基础设施完善,旅游产业发展水平较高,是来武汉游客开展旅游活动的核心区域。独特的亚热带风光和密集的河流水系造就武汉独具韵味的山水湖泊景观,悠久的文化底蕴和鲜明的城市气质营造出丰富多彩的人文景观,使武汉成为我国重要的旅游目的地城市。武汉市目前有3A级及以上景区51个(包含组合的景点),其中5A级景区3个,4A级景区21个,3A级景区27个。2010—2019年,武汉市国内游客数量由0.885亿人次上升至3.16亿人次,旅游流规模不断增长。

1.2 数据来源及处理

相对于传统的数据来源方式,游客发布在旅游网站上的游记数据采集成本相对较低、公开透明、时空跨度较大,为探究游客的流动轨迹提供了可靠的数据来源。综合考虑时间跨度、用户规模、数据的可信度、平台权威性等因素,最终选择使用集搜客软件对携程网(https: //www.ctrip.com/)和去哪儿网(https: //www.qunar.com/)2010—2019年的游记数据进行采集。数据采集完成后,对其进行筛选和清洗,数据筛选标准为:① 游记中有照片和文字,且文字、照片和游客游览的景点、停留时间一致,内容具有真实性和完整性;② 清晰显示游客旅游过程中的线路和节点。数据抓取选取的时间段为2010年1月1日至2019年12月31日,共爬取4 155篇游记,经过筛选和清洗,共获得有效游记3 160篇,利用从中挖掘的3 160条旅游活动行为轨迹构建武汉市散客旅游节点流向关系数据矩阵。本研究所使用的统计数据来源于武汉市统计局、武汉市文化和旅游局官网、武汉市各年份统计年鉴。

1.3 研究方法

采用社会网络分析方法研究旅游流网络结构的演化特征。首先,基于前期采集的数据构建旅游流网络结构;其次,借助Ucinet 6软件进行计算,通过旅游流网络结构评价指标比较分析两尺度下旅游流网络节点功能和整体结构的演化特征。

1.3.1 构建旅游流网络。

旅游流网络构建过程:① 确定网络范围和网络节点。将武汉市全域和中心城区作为研究区域;游客访问过的景点即为一个节点。② 通过游客的数字足迹,建立3个时间截面的旅游流数据库。③ 建立赋值矩阵。节点间存在游客流动关系赋值为1,节点间不存在游客流动关系则赋值为0,对游客流动的轨迹数进行加总,建立赋值矩阵。④ 构建二分矩阵。通过比对发现,当选择2作为切分点时,旅游流网络最具有代表性。因此,将大于等于2的关系数据取值为1,小于2的关系数据取值为0,建立二分矩阵,用以揭示武汉市域和中心城区旅游流网络结构的演化特征。

1.3.2 指标选择。

旅游流网络结构演化评价指标体系由节点评价体系和网络结构评价体系构成。选取节点结构中的节点中心性、结构洞指标,网络结构中的网络密度、网络中心势、核心-边缘模型、凝聚子群模型建立评价指标体系。① 节点中心性。包括程度中心性、接近中心性和中介中心性。程度中心性分为内、外向中心性,程度中心性越高,节点在网络中影响和操控其他节点的能力就越强;接近中心性用来测度节点之间关系的密切程度,能够反映节点在网络中的地位;中介中心性用来衡量节点对整体网络的控制能力,判断节点之间是否存在连接关系。② 结构洞。结构洞表示非冗余的联系,突出三方关系的重要作用,衡量指标通常包括有效规模、效率、限制度3项,其中限制度指标相对较重要,值越小表示节点在网络中受其他节点的限制程度越低。③ 旅游节点综合评价模型。结合已有研究中的节点综合评价模型[21]和本研究的实际情况,对模型进行了修改,利用节点中心性指标和结构洞中的限制度指标,对节点综合水平进行评估,由于指标间存在一定的差异,为便于比较,对其进行无量纲化处理[22]。修正后的综合评价模型公式为:Qi=AIB+BIC+CID+DIE。式中:Qi代表节点综合评价值;IB,IC,ID,IE分别表示程度中心性、接近中心性和中介中心性及限制度指标;A,B,C,D代表指标权重,在此均选择0.25。④ 网络密度。网络中实际关系数与理论关系数的比值即为网络密度,密度越大,代表节点间的联系越紧密。⑤ 网络中心势。包含程度中心势、中介中心势和接近中心势3种指标。程度中心势表示网络结构的集约程度,中介中心势反映网络结构的中介性,接近中心势测度网络中节点的总体联系。⑥ 核心-边缘模型。根据节点核心度将节点分为核心区域和边缘区域两类,通过该模型可揭示核心与边缘区域的结构情况和节点在整体网络中的地位。⑦ 凝聚子群模型。在网络中某些具有相似性特征的节点就可以形成一个子群,凝聚子群模型能够对网络中联系相对紧密的子群数量进行测算。

2 结果分析

2.1 两尺度下旅游流节点功能演化特征比较

2.1.1 中心城区的节点功能整体上优于武汉市。

从2010年、2015年和2019年的程度中心性、接近中心性和中介中心性指标对比来看,中心城区尺度与武汉市尺度下的节点各有优势。中心城区各节点不同年份的内向与外向程度中心性均值都大于武汉市,表明中心城区各节点的辐射与集聚功能更强。各年份中心城区与武汉市程度中心性排位靠前的节点大致相同,仅在指标数值和排名上有所差别,这也反映出中心城区节点在两尺度旅游流网络中都具有较强的控制力,中心城区之外尚未有辐射与集聚功能突出的节点出现。中心城区各节点不同年份的内向与外向接近中心性均都大于全域,且领先优势愈发明显,体现出中心城区各节点之间的内外联系更加紧密。与程度中心性指标相似,各年份中心城区与武汉市接近中心性排位靠前的节点重合率较高,中心城区节点的优势地位较为稳固。在中介中心性方面,2010年和2015年武汉市各节点该项指标的均值略高于中心城区,2019年中心城区各节点的中介中心性则高于武汉市,两尺度呈现交替领先的发展态势。总体来看,武汉市各节点的中介中心性更强,有更多的节点在旅游网络中发挥中介效应。

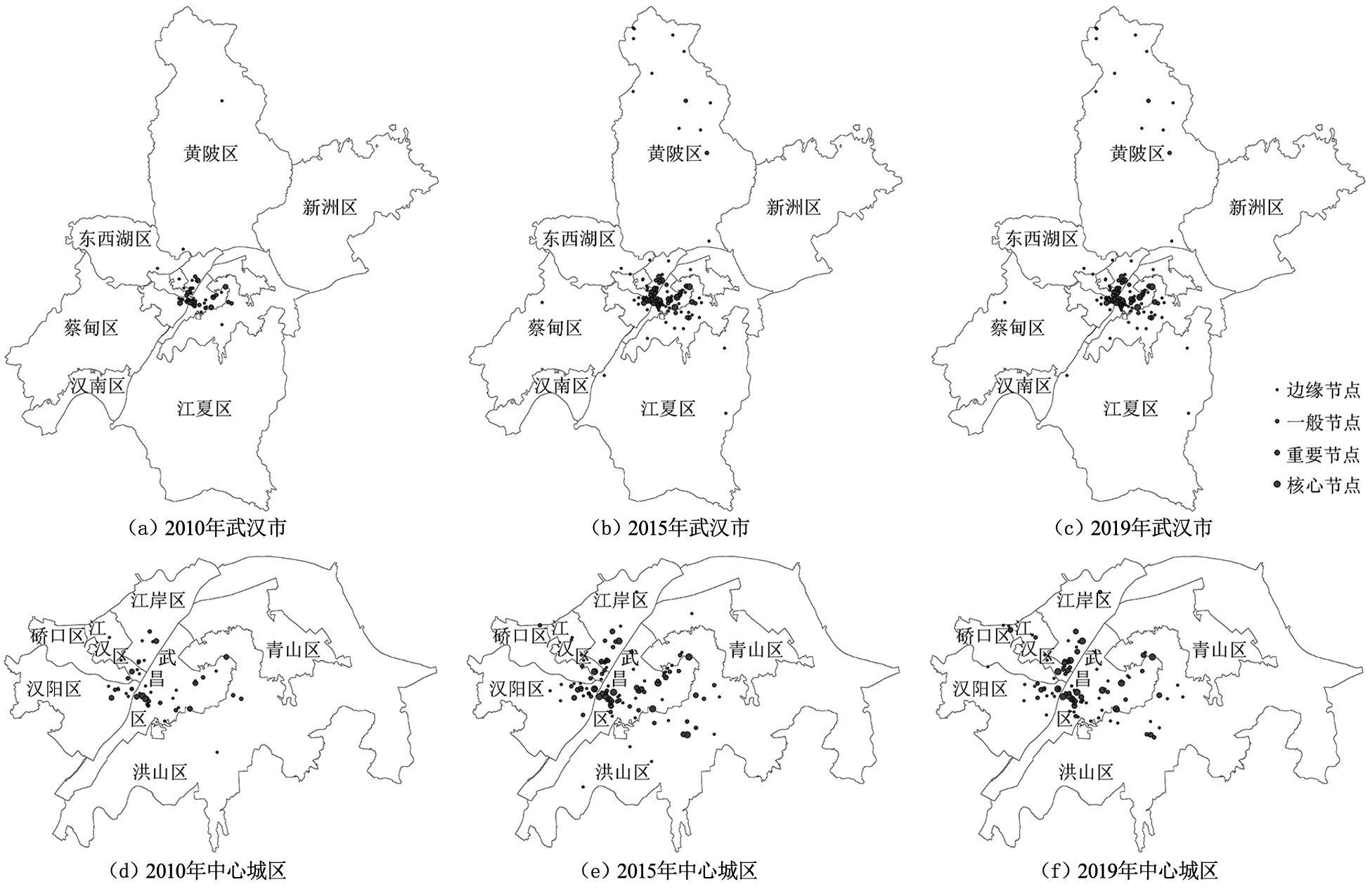

从节点功能的综合评价来看,中心城区的节点功能整体上优于武汉市。将两尺度下各年份综合评价的结果导入ArcGIS 10.2软件进行可视化,利用自然断裂点法将其分为核心节点、重要节点、一般节点和边缘节点4个层级。两尺度下核心节点和重要节点的数量都不断增加,分布范围也不断拓展(图1)。武汉市的核心节点和重要节点由中心城区向北部的黄陂区和西南方向的蔡甸区拓展。中心城区的核心节点和重要节点则以两江四岸为核心,不断向外拓展。各年份中心城区尺度和武汉市域尺度上的核心节点与重要节点大体一致,说明中心城区的节点对旅游网络和其他旅游节点有很强的影响力和控制力,武汉市外围地区还未出现核心节点。各节点在中心城区尺度下的综合评价得分优于武汉市域尺度,且各节点之间的发展差异更小,说明中心城区具有更高的旅游发展水平。

图1 2010年、2015年和2019年武汉市和中心城区旅游节点评价

2.1.2 两尺度下节点的辐射、集聚和中介能力均不稳定。

在程度中心性方面,2010—2015年两尺度节点的程度中心性指标提升较大,节点的辐射与集聚作用不断提升,2019年则有所下降(表1)。2010年根据程度中心性平均值可以发现,中心城区和武汉市平均每个节点分别与0.83个和0.80个其他节点存在着集聚与辐射关系,两尺度的旅游流网络中均存在一些节点没有与其他节点建立联系。2015年中心城区和武汉市旅游节点的程度中心性平均值分别上升至3.540和3.022,且内向与外向程度中心性的标准差也大幅提升,表明两尺度旅游节点的集聚与辐射功能有所提升,但各节点之间的发展不均衡性逐渐拉大。2019年中心城区和武汉市旅游节点的程度中心性平均值分别下降至2.204和1.861,内向与外向程度中心性的标准差降幅明显,说明旅游节点的集聚与辐射功能并不稳定。而从各节点的情况来看,黄鹤楼、户部巷、东湖等老牌景点的辐射与集聚功能较为稳定,且辐射能力总体上强于集聚能力。两尺度的接近中心性指标发展演化的趋势与程度中心性相似,也是先上升后下降。2010年中心城区和武汉市旅游节点的接近中心性平均值分别为2.168和2.142;2015年则大幅提升至12.251和11.132,说明2010—2015年各节点之间联系的密切程度提升较大;2019年中心城区和武汉市旅游节点的接近中心性平均值分别下滑至9.920和8.143,节点间联系的紧密性有所降低。在中介中心性方面,各年份中心城区和武汉市旅游节点的中介中心性均不断提升,2010—2015年提升明显,2015—2019年增速放缓,中介中心性指数分别上升至44.631和37.467,说明有较多的旅游节点通过核心节点发生联结。从各节点的情况来看,武汉大学、户部巷、黄鹤楼、武汉长江大桥、东湖等节点在两尺度的中介中心性指标均较高,2015年和2019年达到200以上,对其他旅游节点旅游流具有较强的控制力,在旅游流网络中居于核心地位。

表1 2010年、2015年和2019年武汉市和中心城区节点中心性指标均值

指标 | 2010年 | 2015年 | 2019年 | |||

武汉市 | 中心城区 | 武汉市 | 中心城区 | 武汉市 | 中心城区 | |

外向程度中心性 | 0.8 | 0.83 | 3.022 | 3.54 | 1.861 | 2.204 |

内向程度中心性 | 0.8 | 0.83 | 3.022 | 3.54 | 1.861 | 2.204 |

外向接近中心性 | 2.142 | 2.168 | 11.132 | 12.251 | 8.143 | 9.92 |

内向接近中心性 | 2.142 | 2.168 | 11.132 | 12.251 | 8.143 | 9.92 |

中介中心性 | 6.34 | 6.106 | 32.687 | 32.106 | 37.467 | 44.631 |

2.2 两尺度下旅游流网络结构演化特征比较

2.2.1 两尺度旅游流网络结构逐渐形成。

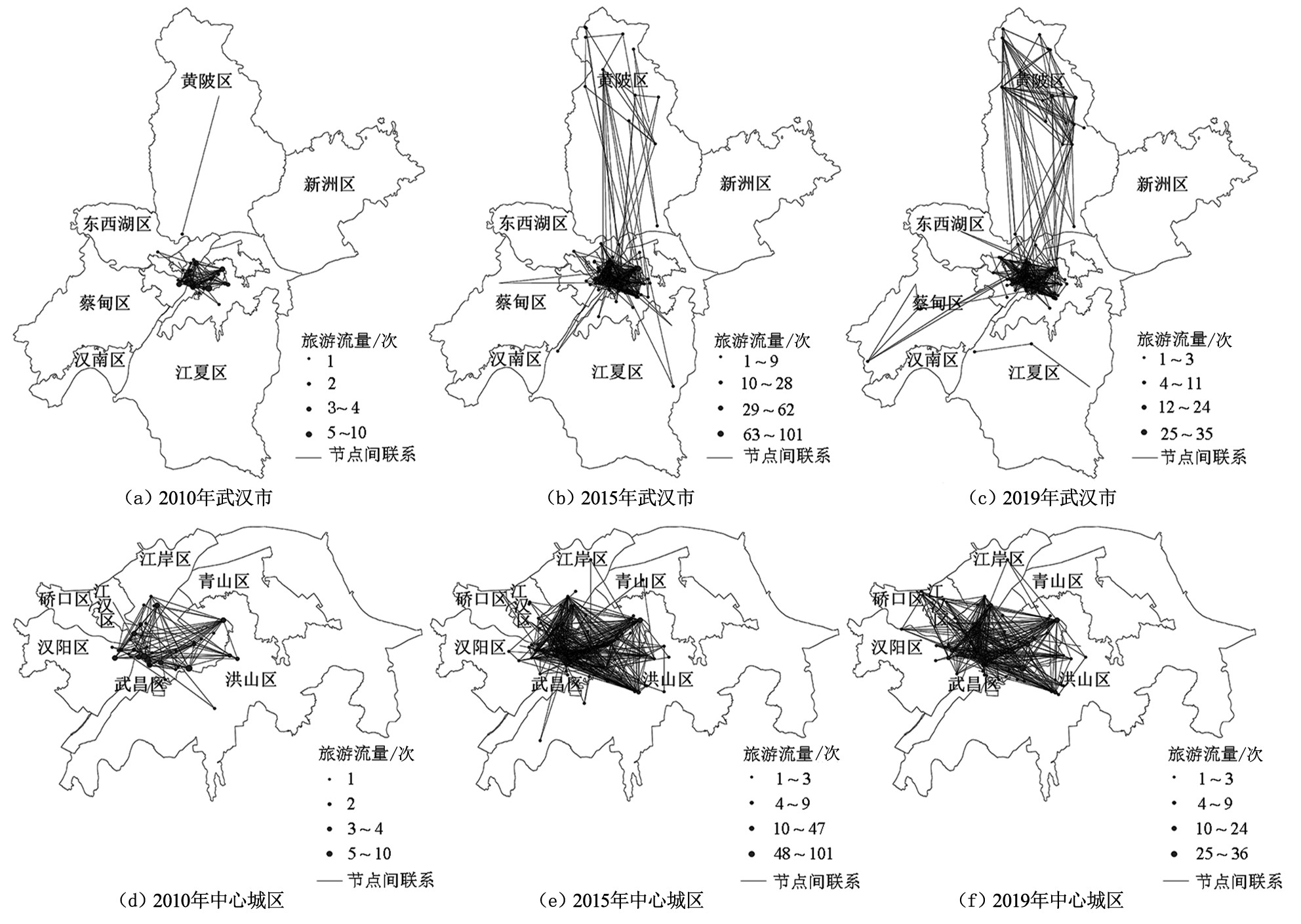

对旅游流网络结构进行可视化(图2)发现,中心城区各年份旅游网络密度均优于武汉市,其区域内部各节点间的网络联系更加紧密。从数值上看,两尺度的网络密度均不高,网络联系相对较为松散,存在部分节点间无联系或联系较少的现象,节点间的连接较弱,完整的网络结构正在逐步形成。从具体年份来看,两尺度网络密度值均呈先升后降的发展趋势,2015年的网络密度最高,2019年在节点数量与2015年大体相当的情况下,两尺度的网络密度均出现了不同程度的下滑,武汉市和中心城区的旅游流网络具有分散化的演化特性。

图2 武汉市和中心城区旅游流网络空间分布

网络中心势是对网络中的节点整体的一种量化分析,代表整体网络的均衡程度。2010—2019年,两尺度下的旅游流网络内向与外向程度中心势均经历了先上升后下降的过程,中心城区各年份均高于武汉市(表2),表明核心旅游节点对中心城区旅游流网络的控制力更强,旅游流网络围绕核心节点的扩散和集聚效应更显著。2010—2019年,武汉市旅游流网络的内向与外向程度中心势均下降了18.9%,中心城区下降了0.36%,说明核心节点的集聚和扩散功能有所减弱,两尺度下旅游流网络结构的均衡性有所提升。2010—2019年,两尺度下的旅游流网络内向与外向接近中心势较高,并呈现先升后降的发展趋势。中心城区各年份的内向和外向接近中心势均高于武汉市,表明其网络节点总体联系较强,节点间的差异水平更大。2010—2019年,中心城区和武汉市的中介中心势均处于较低水平,两尺度下的核心节点在旅游流网络中占据着主导地位,多数边缘旅游节点需依托于核心节点才能发生相互联系。总体上看,两尺度各中心势指标的变化态势相同,但中心城区旅游流网络呈现出更为复杂化、多元化的特征。

表2 2010年、2015年和2019年武汉市和中心城区旅游流网络中心势%

指标 | 2010年 | 2015年 | 2019年 | |||

武汉市 | 中心城区 | 武汉市 | 中心城区 | 武汉市 | 中心城区 | |

外向程度中心势 | 12.91 | 13.71 | 17.41 | 20.23 | 10.47 | 13.66 |

内向程度中心势 | 12.91 | 13.71 | 18.16 | 19.8 | 10.47 | 13.66 |

外向接近中心势 | 34.47 | 35.18 | 45.17 | 49.31 | 37.63 | 45.59 |

内向接近中心势 | 32.37 | 34.43 | 43.4 | 46.6 | 30.14 | 36.8 |

中介中心势 | 3.92 | 4.03 | 2.21 | 2.77 | 2.5 | 4.36 |

2.2.2 两尺度旅游流网络空间分异不断凸显。

2010—2019年,武汉市两尺度下核心旅游节点相互间的联系系数不断提高,边缘旅游节点相互间的联系系数数值较低(表3),表明两尺度下的旅游流网络具有明显的分层结构,极化现象突出。同期两尺度下核心旅游节点与边缘旅游节点间的联系系数均不断提高,中心城区的上升幅度大于武汉市,说明核心旅游节点与边缘旅游节点间联系增强,中心城区核心旅游节点与边缘旅游节点间的联系强于武汉市。两尺度下,各年份的核心节点均呈现先增加后减少的趋势,且二者的核心节点完全一致,户部巷、黄鹤楼、长江大桥、东湖、江汉路步行街、武汉大学、湖北省博物馆、汉口江滩等节点的地位较为稳定,各年份均是核心节点。由此可见,中心城区的旅游景点对游客具有极强的吸引力,外围城区目前还没有出现核心节点能够撼动中心城区的优势地位,中心城区在武汉市旅游发展过程中处于主导地位。

从凝聚子群演化的特征来看,2010年,两尺度下各子群包含的景点和子群的特征较为相似,其他年份两者的相似程度则逐渐降低。2019年,武汉市出现了3个围绕木兰文化生态旅游区的凝聚子群,说明外围城区的旅游流网络开始逐渐走向成熟,游客组合游览的特点明显。从凝聚子群内部的特征来看,知名度较高和空间距离较近的景点组成的子群内部联系较紧密,包含较知名的景点的两个子群间的联系也相对较紧密,但子群间和子群内部连接程度存在着明显差异,部分子群内部和子群间联系密度较低,整体上都表现出强-强子群联系紧密、弱-弱子群联系缺少、强的子群吸引部分弱的子群的特征。中心城区子群内部、子群间联系系数较高,地域关联更显著景点的流动性更强。

表3 2010年、2015年和2019年武汉市和中心城区网络联系系数

网络联系 | 2010年 | 2015年 | 2019年 | |||

武汉市 | 中心城区 | 武汉市 | 中心城区 | 武汉市 | 中心城区 | |

核心-核心 | 0.375 | 0.375 | 0.663 | 0.666 | 0.844 | 0.833 |

边缘-边缘 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 |

核心-边缘 | 0.019 | 0.018 | 0.034 | 0.04 | 0.041 | 0.056 |

2.3 旅游流网络结构演化的影响因素

2.3.1 旅游资源禀赋和空间分布。

旅游资源禀赋是旅游流网络结构形成的基础,具有高品质旅游资源的区域在旅游发展过程中往往比其他区域更具有竞争力。中心城区因其深厚的历史底蕴,集中了武汉市优质的旅游资源,包括黄鹤楼、东湖等5A级旅游景区。而武汉市外围城区的旅游资源则以自然风光、乡村休闲类为主,开发时间较晚,知名度相对较低。因此,中心城区的旅游景点游客到访频次较高,节点的功能较强,外围城区旅游景点游客到访频次较低,最终导致了武汉市域尺度下外围较为松散的旅游流网络结构。旅游资源的空间布局也影响着旅游流网络结构的演化。中心城区的旅游资源分布较为集中,景点密度较高,两江四岸和东湖一带是旅游资源富集区,而外围城区的旅游资源分布则具有“小组团、大分散”的特点,主要集中在黄陂区北部,蔡甸区和江夏区等地,各区之间相距较远,难以集中连片发展。因此,中心城区各景点间的联系更加密集,旅游流网络逐渐向较均衡化的方向发展,而武汉市的旅游流网络则体现出更加明显的核心-边缘结构。

2.3.2 交通通达度和城市功能布局。

旅游景点的可进入性是旅游业发展的重要基础,完善的交通网络能够为旅游景点的可进入性提供支撑。中心城区路网密集,公交、地铁、轻轨、轮渡等公共交通设施发达,交通通达度较高。因此,中心城区的节点功能更强,网络联系更加密切,网络密度更高。而黄陂区、江夏区、蔡甸区等外围城区交通网络密度较低,游客多数情况下只能借助公交车、私家车、大巴车出行,相较于中心城区而言,可选择的交通方式较少,因而使得区域内各节点的功能较弱,节点间的联系不足,使武汉市无法形成层次分明、联系紧密的旅游流网络结构。在武汉市的城市规划体系当中,以黄鹤楼为中心的两江四岸地区和东湖风景名胜区,是武汉市中心城区重点开发的观光游览和商务会展功能区,发展历史悠久,服务功能较强。武汉市远城区在规划体系中被定位为以休闲度假和生态旅游为主的环城游憩带,木兰生态旅游区、梁子湖旅游区、中山舰文化旅游区是重点开发的区域[23]。因此,中心城区的旅游流网络尤为密集,而在武汉市域的尺度下,也开始出现独立的旅游流网络结构。

2.3.3 游客游览偏好的动态变化。

2010—2019年,武汉市旅游市场规模成倍扩大,游客个性化需求不断涌现,这也使得两尺度下的旅游流网络结构产生诸多变化。就中心城区而言,黄鹤楼、东湖、户部巷、长江大桥、武汉大学等代表武汉文化的节点,始终是游客参观游览的首选,担负着游客集聚、中转和辐射的作用。随着游客个性化旅游需求的出现和旅游消费的不断升级,城市休闲游、购物游受到游客的青睐,以楚河汉街、光谷步行街、江汉路步行街为代表的商业街区开始在旅游流网络中扮演更加重要的角色。近年来,城市中的网红打卡地受到年轻游客的追捧,杜莎夫人蜡像馆、梵高星空美术馆等新兴景点成为旅游流网络中涌现出的新节点。随着生态文明理念的深入人心,游客对生态旅游产品的需求也逐步增加,武汉市外围城区的木兰生态文化旅游区、姚家山、九真山、大余湾等景点在旅游流网络中的地位不断上升。因此,2010—2019年,两尺度下的旅游流网络密度均有所提升,武汉市尺度下的旅游流向外围地区的扩散明显。

3 结论、建议与讨论

3.1 结论

武汉中心城区集中了大部分的高能级旅游流节点,外围城区的节点功能有逐步提升的趋势。两尺度下节点的集聚、辐射和中介能力均不稳定,核心节点与一般节点功能差异较大,部分景观价值突出、配套设施完善的节点在两尺度下均发挥重要的辐射和集聚功能。中心城区的网络密度高于武汉全域,但随着外围城区一批旅游景点的崛起,中心城区的网络密度在2019年出现下滑。两尺度下的旅游流网络均呈现明显的核心-边缘结构,并逐渐形成具有差异的凝聚子群,但仍未形成层次分明、联系紧密的成熟网络结构。武汉全域旅游流网络的空间范围不断扩展,从仅主要立足城区发展为覆盖城乡的全域网络,特色乡村成为重要的旅游流节点。中心城区的旅游流网络最初依托两江四岸和东湖风景区的旅游节点形成,后来不断向东南和西北两个方向延伸,从主要聚集于标志性景区景点向多元化节点、微活动空间、小社区网络演进。旅游资源禀赋和空间分布、交通通达度和城市功能布局、游客游览偏好的动态变化是影响武汉旅游流网络结构发展演化的主要因素。

3.2 建议

(1)整合区域旅游资源,强化景点合作。

一方面,武汉市不同层级、不同区域的旅游主管部门要加强合作,推动旅游景点、旅游企业间的联系和协作,鼓励其通过整合营销、线路组合推进优势互补,客源共享。另一方面,要推动核心节点和边缘节点合作,发挥核心节点的辐射作用,带动边缘节点的发展,促进蔡甸区、江夏区等边缘区的旅游资源整合,打造武汉旅游新的增长点。

(2)完善旅游交通网络,提升城市功能。

武汉市未来要着力形成完整的旅游交通体系,努力解决旅游节点旅游旺季的拥堵问题,提升景点内部交通通达度。通过线路优化、交通疏导、适时限流等方式改善交通状况,提升中心城区与外围城区之间、外围各区域之间的交通联系度,通过加开旅游专线、加强城市道路和轨道交通建设等方式逐步构建网络化的区域旅游交通体系。

(3)丰富城市旅游形象,合理引导客流。

武汉市旅游宣传推广既要重视对核心旅游节点的宣传,又要避免对边缘旅游节点的遮蔽效应。对于一般旅游节点和边缘旅游节点,可通过创新产品开发、加强营销推广等方式,吸引客流,从而向更高能级的节点演化,改善两尺度下核心节点过少、分布不均的问题。通过向游客呈现多样化的武汉城市旅游形象,吸引不同旅游需求的游客,将旅游流引导到各种类型与主题的旅游节点。

3.3 讨论

本研究基于网络游记数据对2010—2019年武汉市和中心城区的旅游流网络演化特征进行分析,对武汉市的旅游流网络结构及城市功能优化具有一定的参考价值。合理完善武汉市城郊的旅游功能,优化旅游空间布局,适当降低中心城区的旅游密度,使武汉市整体旅游流网络朝着协调、均衡的方向发展,能够有效促进武汉旅游提质增效。

本研究仍存在一些不足之处。网络游记数量的年际波动、游记作者的人群特征等因素都会影响旅游流网络结构的完整性和准确性,未来研究可扩充数据的来源,加强对大数据的挖掘,采用多源数据进行分析。研究方法仍需丰富,可采用定性与定量相结合的方法对旅游流网络结构演化的影响机制进行探讨。如何有效发挥核心节点的功能、推动旅游流网络的优化重组,更是未来武汉旅游格局优化中值得关注的问题。

参考文献

[1] 周李,吴殿廷,虞虎,等.基于网络游记的城市旅游流网络结构演化研究:以北京市为例[J].地理科学,2020,40(2):298-307.

[2] 董培海,李伟.国内旅游流基础理论研究述评[J].旅游研究,2015,7(1):34-40.

[3] 张佑印,顾静,马耀峰.旅游流研究的进展、评价与展望[J].旅游学刊,2013,28(6):38-46.

[4] ALBERT N.Centralized Decentralization of Tourism Development:A Network Perspective[J].Annals of Tourism Reasearch,2012,40(5):235-259.

[5] GOSSLING S,HALL C M.Uncertainties in Predicting Tourist Flows under Scenarios of Climate Change[J].Climatic Change,2016,79(3/4):163-173.

[6] GOSHALL J.Spectral Analysis of International Tourism Flows[J].Annals of Tourism Research,2000,27(3):577-589.

[7] MCKERCHER B,GIGI L.Movemnet Pattems of Tourists within a Destination[J].Tourism Geographies,2008,10(10):355-374.

[8] UYSAL M,CROMPTON J L.Determinants of Demand for International Tourist Flows to Turkeyf[J].Tourism Management,1984,5(4):288-297.

[9] 张凌云.旅游流空间分布模型:普洛格理论在定量研究中的推广[J].地域研究与开发,1988,7(3):41-42.

[10] 任瑞萍,吴晋峰,王奕棋,等.旅华美国旅游流地理分布和网络结构特征研究[J].地域研究与开发,2013,32(5):144-150.

[11] 马晓路,张哲乐.川西地区旅游流网络结构特征研究:基于散客游记与团队线路的比较分析[J].地域研究与开发,2021,40(1):126-131.

[12] 刘法建,张捷,陈冬冬.中国入境旅游流网络结构特征及动因研究[J].地理学报,2010,65(8):1013-1024.

[13] 李志飞,夏磊.中国特殊时段旅游流时空分布特征研究:以“十一”黄金周为例[J].旅游学刊,2013,28(10):37-46.

[14] 赵明成,周凤杰,鲁小波,等.基于小波分析的锦州市旅游流时空特征研究[J].地域研究与开发,2019,38(3):84-88.

[15] 杨国良,张捷,刘波.旅游流规模结构的Zipf特征与差异度对比研究:以四川省为例[J].南京大学学报(自然科学),2007,43(3):318-328.

[16] 阎友兵,贺文娟.国内旅游流流量与流质的时空演化分析[J].经济地理,2013,33(4):179-185.

[17] 徐敏,黄震方,曹芳东,等.基于在线预订数据分析的旅游流网络结构特征与影响因素:以长三角地区为例[J].经济地理,2018,38(6):193-202.

[18] 王永明,王美霞,吴殿廷,等.基于ZINB模型的中国省域间入境旅游流影响因素[J].经济地理,2018,38(11):234-240.

[19] 张妍妍,李君轶,杨敏.基于旅游数字足迹的西安旅游流网络结构研究[J].人文地理,2014,29(4):111-118.

[20] 杨敏,李君轶,杨利.基于旅游数字足迹的城市入境游客时空行为研究;以成都市为例[J].旅游科学,2015,29(3):59-68.

[21] 戢晓峰,张力丹,陈方,等.云南省自驾游发展水平与旅游交通可达性的空间分异及耦合[J].经济地理,2016,36(5):195-201.

[22] 郭亚军.综合评价理论及方法的应用[M].北京:科学出版社,2006.

[23] 童昀,马勇,刘军,等.大数据支持下的酒店业空间格局演进与预测:武汉案例[J].旅游学刊,2018,33(12):76-87.

热点文章推荐

相关文章推荐

沪ICP备10019589号-8

沪ICP备10019589号-8  沪公网安备 31010102002202号

沪公网安备 31010102002202号