文传浩:构建长江上游地区现代化生态产业体系:内涵特征、基础制约与推进策略

摘要:构建适应人与自然和谐共生要求的区域性现代化产业体系,是新时代新征程建设现代化产业体系的重要途径。立足国家对现代化产业体系建设的要求及长江上游地区的功能定位提出构建长江上游地区现代化生态产业体系的战略构想,利用系统论方法对其进行三重属性内涵诠释、生态产业新时代新特征解析。从产业资源、组织和空间三个层次,论证构建长江上游地区现代化生态产业体系的基础条件及短板制约。针对投入产出消耗整体粗放、结构高级化现代化程度不足、分工协作成效有待提高等现实问题,以后发地区为视野推展建立“2+2+3”圈层推进框架,从制度、市场、技术、主体、资源、组织和空间等方面提出构建长江上游地区现代化生态产业体系的协同策略。

基金:国家社会科学基金重大项目“长江上游生态大保护政策可持续性与机制构建研究”(20&ZD095) ; 重庆市社会科学规划追加重大项目“数字化绿色化协同赋能现代化产业体系建设路径研究”(2023ZDZJ31) ; 云南省教育厅科学研究基金项目“承接产业转移对长江上游地区经济韧性的影响机制研究”(2024Y088)

关键词:现代化产业体系;生态产业;系统论;人与自然和谐共生;长江上游地区

作者简介:罗胤晨,男,重庆财经学院经济学院教授、绿色发展研究院执行院长,经济学博士(重庆400060)。薛琴,女,云南大学经济学院硕士生(昆明650000)。周贤能,男,云南大学经济学院硕士生(昆明650000)。*文传浩,男,云南大学经济学院教授,博士生导师(昆明650000)。

收稿日期:2023-11-16

党的二十大报告明确指出,中国式现代化是人与自然和谐共生的现代化,并强调要建设现代化产业体系。习近平总书记在二十届中央财经委员会第一次会议提出,加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系;把握人工智能等新科技革命浪潮,适应人与自然和谐共生的要求,保持并增强产业体系完备和配套能力强的优势。鉴于上述背景,建设适应人与自然和谐共生要求的区域性现代化产业体系,正成为中国各大战略性区域探索中国式现代化道路的重要途径。但由于各区域的战略定位、地理环境、资源禀赋和产业基础等存在较大差异,因地制宜构建契合国家战略要求、地区禀赋条件的区域性现代化产业体系便成为一种客观选择(洪银兴等,2023)。

长江上游地区(1)作为长江经济带的后发区域,既是落实长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”战略的关键区域,也是共同筑牢长江上游重要生态屏障的核心腹地,正肩负保护、发展和安全等多重任务。一方面,长江上游地区拥有的水资源总量、物种数量、生态红线面积和生态服务价值分别占长江经济带总量的48.00%、60.00%、67.70%和47.30%,是保障长江流域生态安全的重要屏障(方一平等,2020);另一方面,根据2022年各省(市)统计年鉴数据测算,长江上游地区承载着四川、重庆、云南、贵州四省(市)2.01亿人口的现代化建设任务,但其人均GDP和人均可支配收入仅为长江下游地区的52.71%和53.38%,仍有较大提升潜力及空间。

因此,在长江上游地区构建区域性现代化产业体系需适应人与自然和谐共生的要求,统筹好区域生态环境高水平保护、经济产业高质量发展和总体安全高强度保障。我们将这一区域性现代化产业体系建设的战略构想概括为构建长江上游地区现代化生态产业体系。新时代,这一战略构想具有什么内涵特征,正面临何种基础条件和短板制约,需遵循怎样的推进策略,才能在后发地区有效构建适应人与自然和谐共生要求的区域性现代化产业体系,此类问题成为本文思考的逻辑起点。

一、文献综述

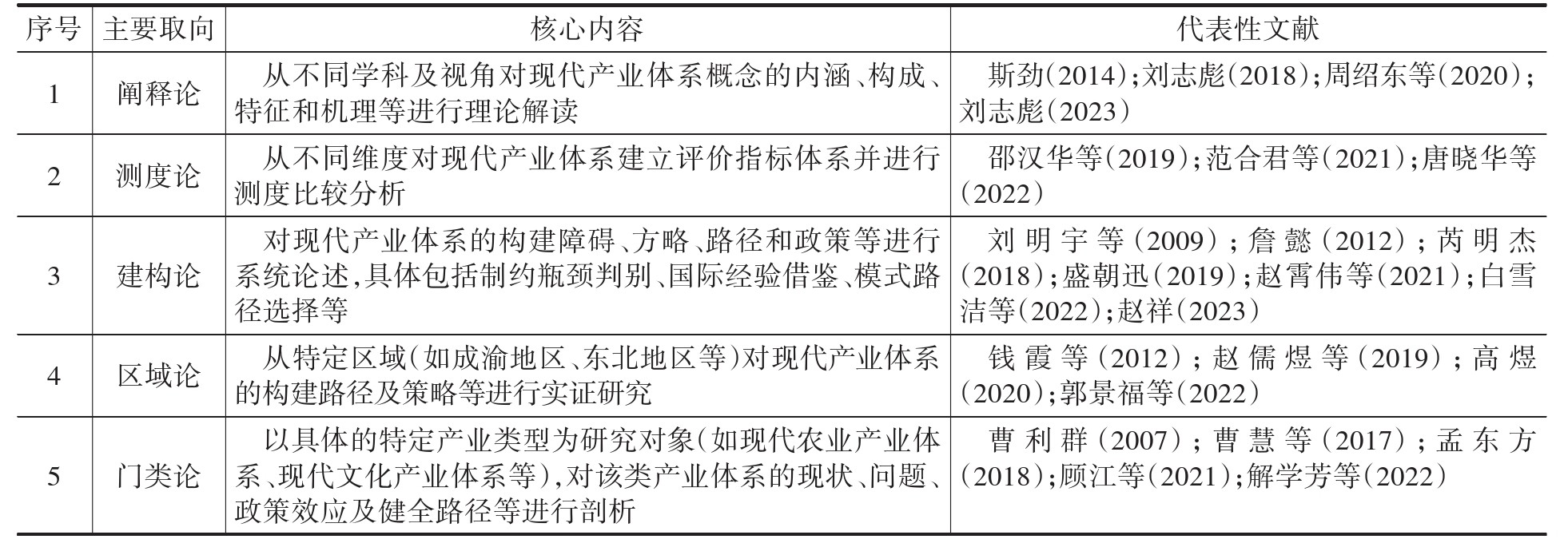

针对产业体系的探讨,可回溯至早期的产业结构研究。传统意义上,产业结构是一种长期动态过程(Chenery,et al.,1975),较为关注产业内部构成及其比例关系。然而,随着产业技术的持续变革与进步,产业划分多样、分工形式深化和产业边界模糊等现实特性涌现(贺俊等,2015),使产业体系的现代化革新特征愈发显著。中国在借鉴国外发展经验和国内实践探索的基础上,在党的十七大报告中首次提出现代产业体系这一富有中国特色的新概念,并在党的十九大报告中具体阐释为:着力加快建设实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的产业体系,以此回应解决产业脱实向虚、要素错配、协同不畅等现实矛盾(盛朝迅,2019)。迈入新时代后,党的二十大报告将建设现代化产业体系(2)作为构建新发展格局、推动高质量发展的重要着力点,进一步深化阐释了现代化产业体系的时代内涵及要求。纵观既有文献,现代化产业体系相关研究可大致归纳为阐释论、测度论、建构论、区域论和门类论等五类取向(见表1),且浮现出一种共识:构建现代化产业体系是一项系统工程,需要以系统思维予以审视(赵祥,2023;刘志彪,2023)。

表1 现代化产业体系相关研究的主要取向、核心内容及代表性文献

资料来源:作者整理。注:由于代表性文献数量较多,故未在参考文献中列出;若有需要,可向作者索取相关信息。

进一步聚焦长江上游地区相关文献可发现,20世纪末已有学者提出对长江上游沿岸产业带资源进行开发利用的设想(王飞等,1989;邓玲,1998)。1998年长江遭遇特大洪灾后,学界愈发重视长江上游地区生态环境问题,提出要把生态产业摆在突出位置(杨新元,2000),认为生态建设产业化是稳定生态屏障建设的重要保证(张晓平等,2006),并倡导以循环经济等理念推动成渝经济区建立生态产业体系(李文东,2009)。伴随中国生态文明建设的持续深入,杨继瑞等(2013)以系统视角对成渝地区经济社会发展进行了全域绿色等十个方面的宏观解读,也有学者提出设立长江上游经济带经济体制和生态文明体制综合改革试验区的构想(黄真理等,2017),认为川渝黔一体化、成昆渝一体化对长江流域的生态绿色一体化发展具有重要意义(廖元和等,2020;滕祥河等,2022)。上述研究对区域性现代化产业体系建设方向及路径进行了多维探索,但总体来看,仍欠缺立足长江上游地区的国家战略定位、区域禀赋特色等新时代要求,以系统论方法对后发地区构建适应人与自然和谐共生要求的区域性现代化产业体系进行阐释剖析的研究,这为本文的探索存留了空间。

二、构建长江上游地区现代化生态产业体系的内涵特征

基于前述分析,本文提出构建长江上游地区现代化生态产业体系的战略构想,并遵循目标—连接—部件系统论思维(冯·贝塔朗菲,1987;德内拉·梅多斯,2012)和人与自然和谐共生理念,对其内涵属性和新时代特征进行针对性阐释论证。

(一)内涵属性:长江上游地区现代化生态产业体系的概念衍生

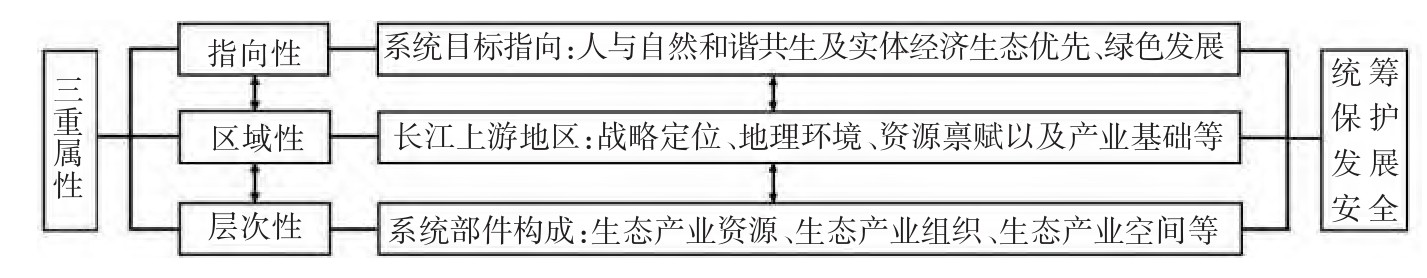

从系统论角度看,长江上游地区现代化生态产业体系可视为指向性、区域性和层次性三重属性叠加后的衍生概念(见图1),并塑造形成其内涵:以人与自然和谐共生及实体经济生态优先、绿色发展为系统目标指向,立足长江上游地区战略定位和禀赋特色等,进一步从资源、组织和空间等层次塑造生态产业,建设适应人与自然和谐共生要求的区域性现代化生态产业体系,统筹实现保护、发展和安全的内在统一。

图1 长江上游地区现代化生态产业体系的概念内涵属性

资料来源:作者绘制。

第一,系统目标的指向性。党的二十大报告强调,建设现代化产业体系,坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。同时,习近平总书记分别于2016年、2018年、2020年、2023年在重庆、武汉、南京和南昌主持召开推动长江经济带发展座谈会,并一以贯之地强调“共抓大保护、不搞大开发”“生态优先、绿色发展”是长江经济带必须毫不动摇、长期坚持的战略准则。新时代新征程,长江上游地区要构建适应人与自然和谐共生要求的现代化产业体系,在产业领域必然需要坚持以生态优先、绿色发展为指向强健实体经济,而本文将相对应的支撑载体具体称为现代化生态产业体系。

第二,禀赋特色的区域性。面对当前全球产业体系和产业链供应链所呈现的多元化布局、区域化合作、绿色化转型、数字化加速态势,打造自主可控、安全可靠、竞争力强的现代化产业体系是中国在构建新发展格局背景下对各大战略性区域的总体要求。而习近平总书记在不同地区进行考察调研时也指出,要立足自身战略定位、产业基础和资源禀赋,加快构建体现区域特色优势的现代化产业体系。为契合人与自然和谐共生的战略安全需要,长江上游地区应以绿色低碳科技自立自强为根基,结合四川、重庆、云南、贵州的禀赋基础,积极推动传统优势产业绿色转型、在绿色生态领域开辟新赛道、培育生态产业竞争新优势,助推实体经济实现绿色低碳畅通循环,以保障长江上游地区产业、经济、生态和环境等的总体安全。

第三,部件构成的层次性。对长江上游地区实体经济生态优先、绿色发展的强健夯实,离不开产业技术、金融、人才、数据等领域绿色生态资源的连接与协同;同时,也需聚合各类要素资源推动创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,增强产业组织的网络韧性及高级化程度;此外,在协同配置产业资源、衔接产业链条过程中需落地布局于特定地域空间,且不同产业链环节会在空间上形成分工协作、错位布局、集聚集群的区位选择倾向。因而,资源、组织和空间构成了产业体系的三类系统核心部件(层次),并通过制度、市场、技术、主体等其他部件建立多元网络连接并塑造生态产业资源体系、生态产业组织体系和生态产业空间体系等子系统,为构建适应人与自然和谐共生要求的长江上游地区现代化生态产业体系奠定基础。

(二)新时代特征:产业数智化、绿色化、融合化

构建长江上游地区现代化生态产业体系的关键在于高质量塑造生态产业,但生态产业本身并非新概念,是20世纪50年代后伴随全球产业活动对生态环境的破坏以及人类的生态觉醒而衍生。国内部分学者较早进行过不同维度的阐释(李周,1998;王如松等,2000),主要以简要“三分法”进行类型划分,即生态农业、生态工业和生态服务业。然而,面对人与自然和谐共生的现代化、建设以实体经济为支撑的现代化产业体系等现实任务,本文认为新时代新征程赋予了生态产业新的意涵,即产业数智化、产业绿色化和产业融合化三类特征,且三者并非独立运行而是具有交织互促的连接关系。

首先,产业数智化的本质是大数据、人工智能、区块链、元宇宙等数字化、智能化前沿技术在产业领域的融合应用,这一产业趋向既反映了当前全球数字经济的蓬勃发展态势,也是促进中国数字经济与实体经济深度融合的必然选择。其次,由于全球资源环境约束、气候变化挑战和中国“双碳”目标愿景,推动产业绿色化已成为建设人与自然和谐共生现代化的必由之路;而产业数智化有利于资源集约高效利用、能源结构低碳转型和节能减污降碳,同时数字基础设施及技术本身的高耗能特性也决定了产业数智化必须与产业绿色化协同推进。最后,当前数字技术的广泛渗透应用以及数字化绿色化协同转型发展的现实需求,进一步模糊了一二三产业边界,促使现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合,并持续催生多元数智绿色的产业融合新业态、新模式。不难看出,相较于既有产业(3),生态产业具有更加多元融合、数智开放、绿色可持续的特性取向,覆盖数智化、绿色化和融合化等新时代特征。

值得说明的是,除一二三次产业的业态融合外,当前产业融合趋向还将涵盖以下两点:第一,新旧融合。二十届中央财经委员会第一次会议提出要坚持推动传统产业转型升级,不能当成低端产业简单退出。传统产业是中国实体经济发展“基本盘”,通过新兴技术赋能牵引传统产业绿色低碳转型升级,将是构建长江上游地区现代化生态产业体系的重要路径。第二,数绿融合。2023年2月,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》并强调建设绿色智慧的数字生态文明和加快数字化绿色化协同转型。当前,全球已呈现数字化、绿色化相互联动促进的孪生转型(twin transition)趋向,即数字化是促进产业绿色化发展的关键手段,绿色化也是推动产业数字化转型的核心底色。长江上游地区作为中国生态优先绿色发展的核心区域,必然需要顺应这一数字生态文明趋势,以夯实长江上游地区现代化生态产业体系的“数绿底色”。

三、构建长江上游地区现代化生态产业体系的基础条件和短板制约

本文从产业资源、组织和空间三类系统核心部件(层次)审视长江上游地区的基础条件和短板制约。

(一)基础条件

1. 产业资源本底:自然环境系统及人文科技的绿色生态底色

长江上游地区拥有得天独厚的自然与人文资源,为构建现代化生态产业体系奠定了良好的生态本底。从自然资源看,由于四川、重庆、云南、贵州大部分地区属于亚热带湿润气候,雨水丰沛温润,“山水林田湖草”等自然生态系统、生物种质资源丰富多样,具有适宜绿色农业生产、拓展生态产品价值实现的良好条件。长江上游水资源丰厚,除长江干流外,四川、重庆、云南、贵州还拥有金沙江、雅砻江、大渡河等支流。长江干支流高差势能所蕴含的水能资源,使区域内布局有乌东德、白鹤滩、溪洛渡和向家坝等梯级水电站,并蕴藏丰富的天然气、页岩气、光能、生物质能。从人文资源看,四川、重庆、云南、贵州拥有悠久深厚的历史文化资源,形成了巴蜀文化、古滇文化等,因而在方言和民俗方面有诸多相似之处。南方丝绸之路曾连接四川、贵州和云南等地并延伸至缅甸、印度等国,是联络南亚、东南亚的重要经贸往来通道,成都、宜宾、昭通和昆明等城市均为当时重要的通道枢纽。此外,长江上游地区也拥有十分独特的民族、民俗和长征文化等生态旅游资源。

伴随全球进入数智时代,数据成为产业生产的一种关键资源。数据中心、算力网络等数字基础设施对产业绿色化产生赋能作用的同时,也将带来巨大的电力及能源消耗,而四川、重庆、云南、贵州较丰富的清洁能源储备及冷凉气候资源(如贵阳等)使其成为数字基础设施优选布局之地,在东数西算等重大工程中具有重要战略地位和区位优势,客观上为长江上游地区聚合数据及算力资源创造了基础条件。

2. 产业组织支撑:区域既有优势及特色产业的绿色生态载体

长江上游地区依托自身地域特色及禀赋优势,经多年发展,拥有支撑现代化生态产业体系的绿色生态载体。首先,因四川盆地、成都平原滋养,四川为中国西部地区重要的粮食主产区,成渝地区是中国重要的生猪养殖基地,并已联合启动《成渝现代高效特色农业带建设规划》,数字农业、智慧农业等形态快速发展。四川、云南、贵州已形成涵盖油料、蔬菜、水果、茶叶、中药材等在内的优势生态农业,云南食用菌、鲜花、咖啡、烟叶、核桃等绿色农产品也具有显著的地域特色。

其次,由于国家“三线建设”时期向长江上游迁移布局众多工业企业,为四川、重庆、云南、贵州装备制造业和军民融合产业等奠定良好发展基础,如当前重庆着力打造的“33618”现代制造业集群体系(如汽车工业、摩托车制造和装备制造等),与上述产业基础有着直接关联。同时,数字经济、电子信息、先进材料、高端装备、清洁能源、绿色食品等新兴产业也呈现多区域布局态势。根据2020—2022年工业和信息化部所发布的绿色制造名单显示,长江上游地区绿色工业园区数量呈较好增长态势,由2020年约占长江下游地区新增数量的50.00%上升至2022年约为长江下游地区新增数量的1.43倍。

最后,长江上游地区围绕现代金融、商贸物流、软件和信息服务、科技研发服务、文体旅游、商务会展、健康服务等已初步构建起契合区域资源及产业基础的生产性和生活性服务业体系,以平台经济、共享经济、数字经济、工业互联网等为代表的绿色生态型新业态、新模式也快速涌现。

3. 产业空间靶向:国家及区域战略政策部署的绿色生态导向

长江上游地区在战略、开放和区域空间等方面均呈现出国家重要战略及政策部署的绿色生态指向,为协同构建现代化生态产业体系奠定了靶向基础。从战略空间看,四川、重庆、云南、贵州四省(市)历来具有重要战略腹地功能,当前其既是长江经济带的上游地区,也是衔接“一带一路”、长江经济带和西部陆海新通道等国家重要战略的交汇点,具有连接亚欧大陆、经略南亚东南亚、通江达海、东西互济的独特区位优势。

从开放空间看,2020年12月以来国家发展和改革委员会陆续发布《西部陆海新通道总体规划》《“十四五”推进西部陆海新通道高质量建设实施方案》,明确了重庆、贵阳、昆明、南宁等地物流通道建设的方向及重点,并支持沿线地区制定产业、物流绿色发展政策,努力推动碳达峰、碳中和。2022年3月,国家发展和改革委员会等部门发布《关于推进共建“一带一路”绿色发展的意见》,提出加强绿色产业合作,《“一带一路”绿色投资原则》也已获相关共建国家和发达经济体超40余家金融机构的参与。

从区域空间看,2020年5月,中共中央、国务院发布《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,指出要推动形成现代化产业体系以及推动西部地区绿色产业加快发展,《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》要求成渝地区共同在推进长江经济带绿色发展中发挥示范作用以及探索绿色转型发展新路径、构建绿色产业体系。四川、重庆、云南、贵州四省(市)也相继出台《四川省“十四五”工业绿色发展规划》《云南省绿色能源发展“十四五”规划》《贵州省建立健全生态产品价值实现机制行动方案》等文件,明确支持绿色生态产业发展。

(二)短板制约

1. 资源层:产业整体呈粗放发展特征,区域既有产业体系投入产出消耗水平较高

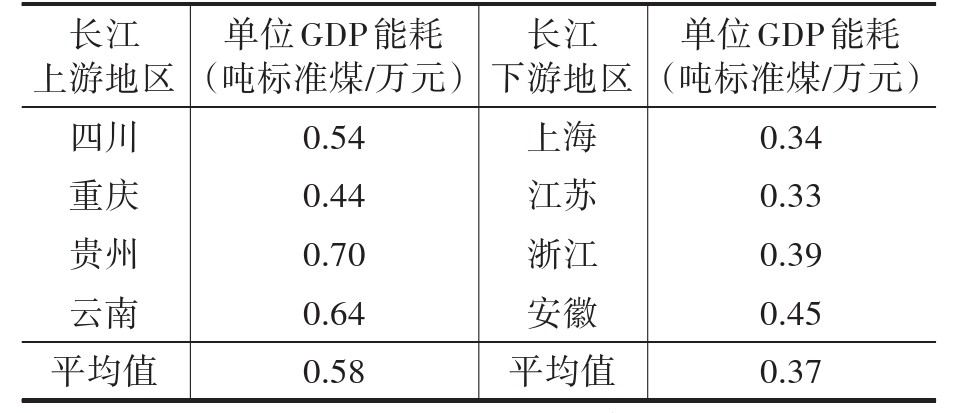

从2021年长江上游及下游地区的单位GDP能耗水平看,长江上游地区单位GDP能耗平均值为0.58吨标准煤/万元,比下游地区平均值(0.37吨标准煤/万元)高0.21个百分点,表明长江上游地区整体能耗水平要明显高于下游地区(见表2)。

表2 2021年长江上游及下游地区单位GDP能耗水平比较情况

数据来源:根据绿色低碳工业网(4)及2018年、2019年、2020年、2021年相关省(市)万元地区生产总值能耗降低率等指标计算得出。

这也意味着长江下游地区在消耗同等能源水平条件下,可创造出更多经济活动价值,展现出更高水平投入—产出生态效率。同时,根据2021年各省(市)水资源公报数据显示,2021年上海、浙江万元国内生产总值(当年价)用水量分别为18.00立方米、22.64立方米,而同年四川、云南、贵州三省对应指标分别达到46.00立方米、59.00立方米、53.13立方米,三地产业水资源消耗平均水平约为上海、浙江两省(市)的2.6倍(5)。

综上,相较于较为发达的下游地区,长江上游地区整体产业仍呈现出粗放式、高消耗的发展特征,单位产出资源消耗、能源消耗水平相对处于高位,表明区域既有产业体系绿色化、生态化程度仍有待提高。

2. 组织层:产业结构高级化程度不足,区域既有产业体系的现代化程度有待提升

对长江上游和下游地区之间的三次规模及结构进行比较可发现,长江上游地区整体产业规模和能级不高,既有产业体系的高级化、现代化程度仍显不足(见表3)。具体来看,2010—2021年长江上游地区的三次产业增加值规模多数低于长江下游地区,特别是第二产业和第三产业的规模差距较为明显。尽管近十年两者差距有缩减趋势,但从增加值数据比值看,长江上游地区第二产业、第三产业规模仅为下游地区的34.00%—46.00%(6)。

就三次产业比重而言,长江上游地区的第一产业比重明显高于长江下游地区(2010年、2015年、2021年的比重差值均高于6个百分点),而长江上游地区的第二产业、第三产业比重明显滞后于长江下游地区,2010年、2015年和2021年两者所占比值、差值均为负值。其中,第二产业比重之间差距有逐渐缩小的趋势,长江上下游之间的比重差值由2010年的-4.97个百分点收窄为2021年的-2.78个百分点;而长江上下游之间的三产比重差距则呈逐步扩大态势,即近十年扩张了3.23个百分点,由2010年的-1.60%增加至2021年的-4.83%。

表3 2010—2021年长江上游及下游地区的三次产业规模及结构比较情况

数据来源:作者整理。注:长江上游地区指四川、重庆、云南、贵州;长江下游地区指上海、江苏、浙江、安徽。长江上游地区、长江下游地区对应的数据为区域平均值。比值指“长江上游地区/长江下游地区”;差值指“长江上游地区-长江下游地区”。

3. 空间层:产业分工协作存在行政壁垒,区域既有产业体系空间协同程度仍待提高

根据区域经济发展阶段论,区域具有迈向一体化的一般趋势,这一过程必将推动区域产业空间分工协作程度的深化。截至目前,四川、重庆、云南、贵州均提出以绿色生态为导向的现代化产业体系建设规划,四川、重庆、贵州也已建成国内首条跨省高铁环线,形成连接成渝、成贵和渝贵高铁三条线路的“多彩环线”,加速了区域产业资源要素的交互流通。作为长江上游地区的核心腹地,《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》明确指出成渝地区存在产业链分工协同程度不高的现实短板,强调要探索经济区与行政区的适度分离改革,促进成渝地区产业空间一体化。当前,已设立运行川渝统筹发展示范区、川渝高竹新区等空间协同载体,2023年7月,习近平总书记在四川考察时提出要加强成渝区域协同发展以及尽快成为带动西部高质量发展的重要增长极和新的动力源。

四、构建长江上游地区现代化生态产业体系的推进策略

上述短板制约是长江上游地区既有产业体系现代化、绿色化程度不足的一种缩影,实质映射了当前产业体系尚未聚焦人与自然和谐共生以及实体经济生态优先、绿色发展系统目标指向塑造有效部件连接的境况,需以系统协同方式重塑连接、圈层推进。

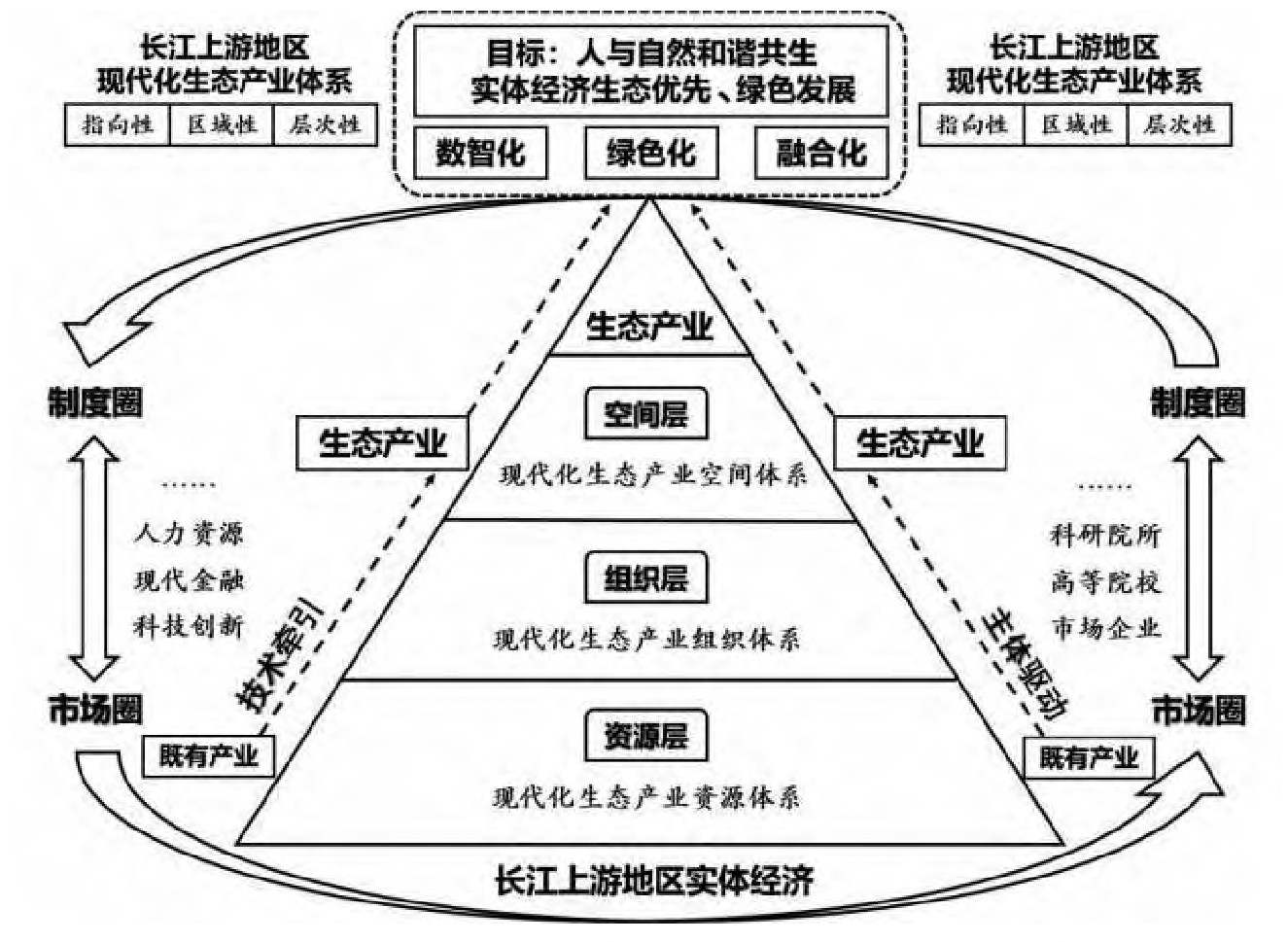

(一)构建长江上游地区现代化生态产业体系的推进框架

尽管区域路径创造研究表明后发地区产业衍生及演化不易被既有体制锁定,在制度上更易形成绿色产业追赶的后发优势,但后发地区在技术、主体、市场发育等方面存在相对滞后的客观现实,故产业派生发展往往缺乏内生动力(张可云等,2019;余振等,2022)。从这一意义看,若仅从产业资源、组织或空间层次对长江上游地区现代化生态产业体系予以建构,容易陷入内生力量不足的非可持续困境(白雪洁,2022)。在锚定系统目标后,各系统部件的连接也并非只是简单的线性关系,而将呈复杂的网络式动态关联。因而,上述短板制约不能仅归咎于产业资源、组织和空间三类系统核心部件(层次),也与其他部件(如制度、市场、技术、主体等)未能建立有效系统连接有关。因此,我们遵循目标—连接—部件系统论思维进一步纳入制度、市场、技术、主体等推展建立“2+2+3”圈层推进框架(见图2),围绕系统目标完善部件有效连接,增强构建长江上游地区现代化生态产业体系的内生效能。

第一个“2”为“两个圈环”,即制度圈和市场圈互动之圈环。制度圈借助宏观体制革新建立绿色生态型的“有为政府”制度设计,通过约束、信息和激励等多元机制协同区域政府及产业主体行动决策的生态优先绿色发展指向;而市场圈可为微观要素资源的自由流动提供机制保障,促进绿色生态型市场技术、资本、人才和主体等实现高效协同匹配。上述两者以“上下通环”形态持续助推长江上游地区产业绿色生态转型。

第二个“2”为“两种助力”,即技术牵引和主体驱动之助力作用。技术牵引可依靠数字化绿色化等新质生产力方式达成绿色技术、数字技术的融合科技创新,并牵引绿色金融、数字金融和兼具绿色化数字化专业技能素养的人才资源形成协同合力,助推长江上游地区实体经济绿色转型;主体驱动可在高水平社会主义市场经济体制建设基础上,引领推动各类企业、高等院校、科研院所、中介组织等更主动地使用绿色生态型科技创新、现代金融和人力资源等要素,促进区域生态资源的多元价值转化、网络组织链接和空间分工协作。

图2 长江上游地区现代化生态产业体系的“2+2+3”圈层推进框架

资料来源:作者绘制。

第三个“3”为“三类层次”,即资源、组织和空间三层次共同构成现代化生态产业体系的系统核心部件(层次)。资源是推动长江上游地区实体经济(既有产业)向区域生态产业转型升级的微观基础,可依靠强化科技创新、现代金融、人力资源等资源—要素转换的绿色生态改造及应用;组织是产业部门结构及功能价值在中观层面的表征形态,可通过循环、链条和集群等环—链—群结构及网络式功能组织形态,串联衔接生态资源并生成绿色产业链、供应链、创新链和价值链等;空间是产业不同生产服务环节在宏观区域布局的一种地理投射,可借由极点、轴线和域面等多元空间形态的绿色化扩展及变换,优化完善区域生态产业空间分工与协作。

(二)构建长江上游地区现代化生态产业体系的协同策略

依照上述推进框架,应锚定系统目标并从制度、市场、技术、主体、资源、组织和空间等方面协同发力塑造区域生态产业,在健全系统部件连接的同时,持续助推构建长江上游地区现代化生态产业体系。

1. 创新“有为政府”体制改革,统筹产业制度协同

在长江经济带发展战略所设立的长江上游地区省际协商合作联席会议机制的基础上,增设长江上游跨区域生态产业协同领导小组。借鉴长三角生态绿色一体化发展示范区、长三角城市经济协调会等组织模式的有益经验,将长江上游地区产业生态绿色一体化发展作为专项工作予以统筹谋划、协同推进;遵循国家主体功能区战略要求,依照长江上游地区各县域主体功能定位,探索推动生态与经济指标相结合(如GEP+GDP)的综合差异化考核方式改革。例如,重点生态功能区侧重考核生态指标,重点开发区则可设置兼顾经济指标和生态指标的比例化考核。通过考核“指挥棒”目标指向之调整,复归县域行为主体聚焦区域产业现代化、绿色化和生态化的具体行动;四川、重庆、云南、贵州的省际交界区域众多,易受制于行政干预及阻隔,应积极探索推进经济区与行政区适度分离改革,建立成本共担、利益共享的跨区域一体化协同体制机制,通过产业合作、园区共建、平台共投、飞地经济等多元分工合作模式,逐步推进区域生态产业实现跨域协同绿色一体化发展。

2. 厚植“有效市场”环境氛围,涵育产业市场协同

坚持以建设高水平社会市场经济体制改革为导向,在拓展长江上游地区市场开放意识的同时稳步扩大制度型开放,增强国内国际两个市场两种资源联动效应,在生态环境资源方面探索建立碳交易、生态产品交易等要素市场,促进区域要素资源更充分自由流动,支撑全国统一大市场建设;四川、重庆、云南、贵州可通过技术合作、载体联动、政策协同等跨区域产业协同方式,拓展5G、互联网、物联网、数字平台、跨省交通、生态修复设备、环境治理设施等新型生态基础设施建设的领域、范围及力度,以完善现代化生态新型基础设施体系为长江上游地区生态产业的纵深、高效及融合发展提供直接支撑;区域市场化、法治化、国际化一流营商环境的营造与配套,将直接关系长江上游地区生态产业市场主体是否能够心无旁骛地扎实拓展绿色生态技术及相关业务,同时也是吸引区域外绿色生态型企业等进驻布局的重要影响因素。

3. 释放“数绿融合”牵引效应,拓展产业技术协同

通过长江上游区域内外协同攻关与合作,搭建区域生态产业内外空间的全球管道—地方蜂鸣机制,利用跨域资源力量协同推动“数绿融合”关键核心技术和“卡脖子”技术的突破、开发及利用,形成以市场为导向的数字化、智能化、高端化绿色技术创新体系,打造各类绿色生态技术协同融通的科技创新体集群;聚焦围绕清洁化、节能化、循环化、低碳化、数字化等集约节约、数字智慧技术集合,引导四川、重庆、云南、贵州各类产业主体的数字化绿色化协同转型(双化协同)之探索攻关,在加快既有产业向生态产业进行全面转型升级的同时,实现产业节能减污降碳等功能的协同增效;借助自下而上、自上而下等技术创新驱动方式,为长江上游地区微观市场主体实现绿色转型创造条件,加快推动既有市场主体的绿色低碳循环发展,并适时培育嵌入数字技术、智能技术等赋能型技术,协同驱动提升生态产业绿色全要素生产率以及资源能源节约利用的转换效率与效能。

4. 激发“减—加—乘”联动效应,强健产业主体协同

四川、重庆、云南、贵州既有产业仍存在不少高消耗、高污染、低水平市场主体,需长江上游地区协同设立生态产业指导目录及生态产业正面清单作为引导,以“腾笼换鸟”方式消解和淘汰相关“两高一低”市场主体,为符合绿色生态导向的市场企业、高等院校、科研院所、中介组织和商会协会等新型生态产业市场主体创造发展空间;可通过战略引导、政策激励和区域合作等方式,协同扩大长江上游地区生态产业市场主体规模及数量,如大力培育旗舰企业、平台企业和专精特新企业,打造更多绿色生态型“灯塔工厂”“单项冠军”等。重视相关生态产业协会和商会的社会资本作用,强化区域内外多元市场主体之间的互动交流,激发市场主体的绿色生态创新动力及潜能;链主企业往往在绿色技术权能、绿色资源掌控、生态链条组织等方面具有特定优势,长江上游地区应注重以自主可控、安全稳定、绿色生态为导向,协同培育更高质量的区域生态产业链主企业,激发产业绿色增长的乘数效应。

5. 提升“双向转化”创新效能,畅通产业资源协同

通过长江上游地区协同组织跨域生态资源综合调查等方式,以县域为基本空间单元全面下沉摸清家底,深度明晰区域内所蕴藏的各类自然环境、人文社会及科技等生态资源情况,并对生态资源进行类型划分、特征提炼和储量标记,做好区域生态资源保育和利用,为协同促进生态产业化和产业生态化的双向转化奠定基础;坚持绿水青山就是金山银山理念,引导四川、重庆、云南、贵州在特定地域协同探索生态产品价值实现机制,多元推动生态资源资产化、生态资产资本化、生态资本产品化、生态产品产业化等价值转化过程,推动实现区域“生态资源→生态资产→生态资本→生态产品→生态产业”的次第升级,将生态资源优势更多转化为生态产业优势,协同深入推动区域生态产业化;可借助数字化绿色化技术对既有产业投入产出过程进行清洁低碳、节能循环等维度的生态化协同改造,加快促进长江上游地区产业生态化。注重依托绿色金融等手段引导要素资源形成聚焦合力,驱动既有产业绿色化转型。

6. 形塑“平台链群”弹韧网络,衔接产业组织协同

借鉴《绿色低碳转型产业指导目录(2024年版)》及《贵州省绿色经济“四型”产业发展引导目录》等进一步拓展更新生态产业类型,细分生态利用、清洁低碳、循环高效、环境治理、智慧创新等核心业态类型,并通过长江上游地区省际协商合作联席会议机制协同确立生态产业的业态标准、特征、范围及目录,并持续衍生融合更新;四川、重庆、云南、贵州可协同建立跨区域、多层级清洁绿色低碳大数据服务平台,为区域实现风光水电多能互补、协同节能减污降碳、生态产业发展等提供纽带平台基础及动态信息决策支持。探索联合建立区域绿色交易中心,整体推进碳排放权、用能权、排污权、用水权等环境权益交易平台建设,促进建立和融入全国生态环境及能源要素统一大市场;结合四川、重庆、云南、贵州各县域生态资源禀赋优势及特征,以集群思维强化区域间生态产业分工、链接与协作,融合塑造技术链、创新链、资金链和人才链的耦合网络。创新生态产业链金融模式,促进长江上游地区链内链外主体的联结与协同,催生“1+1>2”系统整体效应。

7. 调适“绿色治理”规划布局,再构产业空间协同

在明确各县域空间单元主体功能的前提下,四川、重庆、云南、贵州会商并联合编制《长江上游地区生态产业协同一体化空间规划》,再构未来长江上游地区生态产业的空间重点及趋向。依托第三方建立规划后评估及协调机制,由推动长江经济带发展领导小组实行常态化监督;借鉴“长三角产业地图”做法经验,协同设立长江上游跨区域产业地图平台,共享生态产业空间动态信息。共同树立产业生态集聚思想,对高能耗、高污染、低水平的“两高一低”项目进行“关停并转”,推动既有产业以绿色园区为主要空间载体进行集约集聚集群发展;按照企业循环式生产/服务和产业循环式组合理念,对长江上游地区既有产业园区进行空间治理再构,协同推进区域产业链条绿色化数字化改造、治理与转型。借助绿色“一带一路”、西部陆海新通道等国家战略枢纽及RCEP协定框架,强化长江上游地区与欧洲、中亚、南亚和东南亚的绿色生态技术合作、协同创新和人才交流等,充分释放域内外产业空间“绿色红利”。

参考文献

[1]洪银兴,张郁.后发展地区的现代化.跨越与金融支持[J].经济纵横,2023(1).

[2]方一平,朱冉.推进长江经济带上游地区高质量发展的战略思考[J].中国科学院院刊,2020(8).

[3]CHENERY H B, SYRQUIN M. Patternsof development,1950—1970[M]. London:Oxford university press,1975.

[4]贺俊,吕铁.从产业结构到现代产业体系:继承、批判与拓展[J].中国人民大学学报,2015(2).

[5]盛朝迅.构建现代产业体系的瓶颈制约与破除策略[J].改革,2019(3).

[6]赵祥.准确把握新时代建设现代化产业体系的多维路径:基于部门、功能和空间三维视角的研究[J].经济学家,2023(5).

[7]刘志彪.理解现代化产业体系:战略地位、建设内容、主要挑战与对策[J].福建论坛(人文社会科学版),2023(5).

[8]王飞,陈国阶.长江上游沿岸产业带的资源优势与经济开发[J].资源开发与保护,1989(4).

[9]邓玲.长江经济带产业发展与上游地区资源开发[J].社会科学研究,1998(3).

[10]杨新元.把发展生态产业经济摆上突出位置[J].农村经济,2000(11).

[11]张晓平,樊杰.长江上游生态脆弱区生态屏障建设与产业发展战略研究:以昭通市为例[J].长江流域资源与环境,2006(3).

[12]李文东.以循环经济理念推动成渝经济区生态产业体系的建立[J].软科学,2009(4).

[13]杨继瑞,黄潇.全域绿色、活力成渝:多角度的思考与探索[J].区域经济评论,2013(1).

[14]黄真理,王毅,张丛林,等.长江上游生态保护与经济发展综合改革方略研究[J].湖泊科学,2017(2).

[15]廖元和,蒲坤明.川渝黔一体化发展的战略目标和基本内容[J].西部论坛,2020(3).

[16]滕祥河,林彩云,文传浩.成昆渝地区一体化绿色发展战略构想:基于国家区域重大战略比较视角[J].贵州财经大学学报,2022(4).

[17]冯·贝塔朗菲.一般系统理念:基础、发展和应用[M].北京:清华大学出版社,1987.

[18]德内拉·梅多斯.系统之美:决策者的系统思考[M].邱昭良,译.杭州:浙江人民出版社,2012.

[19]李周.生态产业初探[J].中国农村经济,1998(7).

[20]纪小乐,薛启航,魏建.环境规制与数字经济:中国南北经济差异的诱致与扩大因素分析[J].中国人口·资源与环境,2023,33(12).

[21]王如松,杨建新.产业生态学和生态产业转型[J].世界科技研究与发展,2000(5).

[22]张可云,李晨.区域派生理论与经验研究进展[J].经济学动态,2019(12).

[23]余振,黄平,龚惠文.绿色机会窗口与后发城市可持续性转型[J].中国人口·资源与环境,2022(6).

[24]白雪洁,宋培,艾阳,等.中国构建自主可控现代产业体系的理论逻辑与实践路径[J].经济学家,2022(6).

注释

(1)本文中的长江上游地区是指2016年3月25日中共中央政治局审议通过《长江经济带发展规划纲要》中所涵盖的长江上游地区,包括重庆、四川、贵州、云南4个省(市)。

(2)党的二十大之前,中国政策文件和相关文献较多提及的是现代产业体系,与目前提及的现代化产业体系有一字之差,但两者在本质内涵上并无二致,本文将其视为同一概念。

(3)需要说明的是,这里所指的既有产业是一种相对概念,因为现代化产业体系是与新兴技术不断融合、与时俱进的动态过程,所以产业形态是会随时代和环境发生转变的。换言之,当前的既有产业可能会演进成未来的生态产业,而现有的生态产业也可能因为技术进步、情势变化等因素,会在未来某个时刻成为届时的既有产业。

(4)绿色低碳工业网:《2017年分省(区、市)能耗及单位GDP能耗等指标》,详见http://www.tangongye.com/move/detail/article_id/529.html。

(5)2021年重庆万元国内生产总值用水量为25.9立方米,稍高于上海和浙江。

(6)根据相关数据计算得来。

热点文章推荐

相关文章推荐

沪ICP备10019589号-8

沪ICP备10019589号-8  沪公网安备 31010102002202号

沪公网安备 31010102002202号