张波:家庭结构、代际关系与婚姻稳定性——费孝通“基本三角理论”的现代性扩展及其应用

摘要:抛弃代际关系探讨婚姻稳定性这种“去家庭化”的简约化处理方法并不适用于具有悠久传统家庭文化的中国。在家庭现代化变迁下,基于家庭关系结构从理论上探讨作为家庭关系重要内容的代际关系对中国夫妇婚姻关系稳定性的影响,对于理解中国式离婚以及中国家庭代际关系的变迁都具有重要价值。本文以费孝通“基本三角理论”为逻辑起点,动态刻画了现代中国家庭关系结构的扩展类型,尝试提出了“扩展家庭三角关系结构模型”,模拟了扩展家庭关系结构中子代夫妇婚姻稳定性的动力演化过程,包括青年夫妇是中心和枢纽、子女是关键支点、双方父母是重要砝码。最后从代际关系视角讨论夫妇与双方原生家庭父代之间的关系、双方原生家庭父代之间的平衡性对夫妇婚姻稳定性的影响过程。

基金:国家社科基金重大项目“胡焕庸线稳定性与中国人口均衡发展战略研究”(18ZDA132)资助

关键词:婚姻稳定性;家庭结构;代际关系;理论模型

“父母之命、媒妁之言”,是传统父权制下婚姻家庭所遵循的基本伦理规范。在传统伦理规范下,夫妇离婚主要由丈夫原生家庭的年长男性所决定,婚姻不是两个人的私事,而是关系两个家族的公事。(1)然而,在家庭现代化理论影响下,一种观点认为,离婚是以夫妇双方感情为终点的法律事件,是个人的一件“私事”,夫妇的婚姻稳定性完全取决于夫妇双方。另一种观点把离婚放置到社会结构中去解释,认为离婚是现代化、工业化进程中社会结构变迁在个人私域的一种反应。还有一种观点认为,作为婚姻生命历程中的一件危机性事件,离婚发生在整个家庭场域内,家庭每个成员都或多或少参与过。法律上的离婚只是夫妇婚姻关系危机的终点,离婚之前,夫妇关系的破裂肯定受到来自个人、父辈、亲戚乃至朋友的干预,最终的离婚决定也是多方因素共同作用的结果。(2)基于此,学术界已经形成一些较有影响力的理论学说,如婚姻质量说、婚姻互动说、子女因素论、代际传递说等。

相对而言,国内外学界对原生家庭父母于子代婚姻稳定性的影响关注明显不够,(3)主要根源在于:一是深受家庭现代化理论———“代际衰落论”的影响,认为现代婚姻以爱情为基础,主张婚姻的独立和自主,代际关系持平等主义、个人主义取向,子女与父母分开居住,父母对子女的恋爱、择偶以及离婚等逐渐丧失决定权。二是家庭关系本身异常复杂,学者们在分析婚姻关系时尽量绕开代际关系,进行简约化处理。(4)然而,这并不意味着代际关系在子代婚姻关系发展中真正消失,实际上它的作用力一直存在。从古至今,婆媳矛盾是夫妇婚姻矛盾的重要根源。有研究发现,现代中国社会出现“父母干预型离婚”(5)“妈宝男致使离婚”(6)等中国式离婚现象。作为一个拥有浓厚传统家庭文化的国家,代际关系对子代婚姻稳定性的影响不可忽视。在中国式家庭现代化背景下,基于家庭关系结构模式从理论层面探讨代际关系对婚姻稳定性的影响,对于理解中国式离婚以及中国家庭代际关系的变迁都具有重要价值。为此,本文以费孝通“基本三角理论”为逻辑起点,基于中国式现代化家庭情境扩展性讨论“基本三角理论”的现实境遇,动态刻画了现代中国家庭关系结构的扩展类型,并以此为基础,提出了“扩展家庭三角关系结构模型”,模拟了扩展家庭关系结构中夫妇婚姻稳定性的动力演化过程,最后从代际关系维度探讨了原生家庭父代与子代夫妇婚姻稳定性之间的关系。

一、从费孝通“基本三角理论”说起

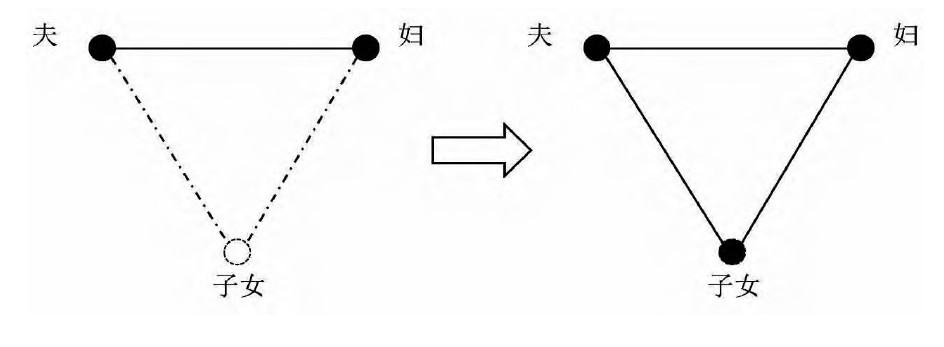

雷蒙德·弗思认为,在舞台上或银幕上,经常会出现两男一女或两女一男的三角爱情故事,这种现象的根源在于,社会结构中真正的三角关系是由父母和共同情操所结合的儿女组成(7)。家庭的三角关系是真正“永恒的三角”。在此基础上,费孝通认为,婚姻的意义就在于建立社会结构中的基本三角关系。夫妇不只是男女之间的两性关系,而且还是共同向儿女负责的合作关系,婚姻关系同时缔结了夫妇和亲子这两种紧密相连的社会关系。在费孝通看来,夫妇关系和亲子关系正如三角形的三条边,缺一不可。在结构学原理那里,任何两点的固定都需要第三个点,只有三点得以确定,家庭三角关系才得以稳定。费孝通实地考察了广西花篮瑶,认为这种三角关系不仅具有结构学基础,而且具有深厚的社会基础。在花篮瑶,夫妇之间虽然缔结婚约,但是这种夫妇关系是不完全的,因为他们只是在三角中两点间画了一条线,还有一点是虚悬的,两边还是虚线。这种三角在创造过程中是一个动态的势,其中蕴含着犹豫和紧张的劲,是一种不稳定的关系。这种三角关系只有到夫妇之间共同孩子的出生才算正式确立(如图1所示),这种确立不仅是在实际生活中,而且是在社会仪式(包括满月仪式、社会称谓)上宣告婚姻关系的完成。(8)

图1 家庭基本三角关系的确立过程

注:“●”代表家庭中实际存在的角色,虚线“○”代表家庭中虚构的角色,实线代表实际的支持关系,虚线代表并不存在的支持关系,以下图示均如此。

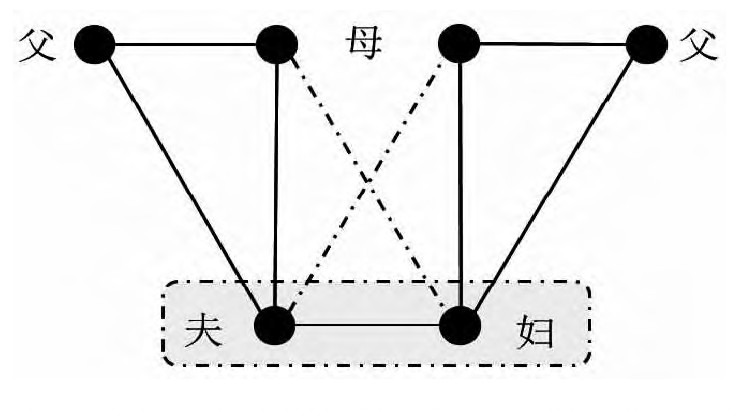

然而,这种三角结构只是一种暂时性的结构,因为子女并不能永远只是成为父母联系的一个点,到一定时间,子女需要和另外两点结成新的三角关系。在费孝通看来,这就像是一个蚕茧,不论怎样结实、美观,它的最终目的是茧内蛹的成长以至蜕化成蛾。所以,蚕茧的完整性注定是暂时的。家庭三角的破坏并不是意外的结局,而是构成家庭三角形的最终目的。而且费孝通警告,这种关系必须要及时破裂,否则会对子女的成长形成阻碍,产生家庭结构中的严重问题,并将这一过程概括为“社会性断乳”(9)。

图2 家庭基本三角的裂变与重组过程

二、“基本三角理论”扩展性讨论与现代性遭遇

为了分析的方便,费孝通在家庭关系的讨论中仅限定于“基本三角关系”,由若干世代组成的扩大家庭(Expanded Family)并未得到过多探讨。(10)而在中国的工业化、现代化持续得推进过程中,费孝通的“基本三角理论”也遭遇了一些冲击。

第一,家庭是以“父—母—子”为基础构成的基本团体。伴随家庭现代化变迁,中国家庭逐渐形成了以核心家庭为主的结构模式。据统计,2000-2010年,中国核心家庭占比由68.18%降至60.89%,主干家庭占比由21.72%增至22.99%。112020年人口普查数据显示,随着单人户家庭的不断增加,核心家庭比重再次下降、主干家庭比重保持稳定。12核心家庭是以父-母-子为基础的基本三角关系,即使在传统中国,扩大的亲属团体都是以父-母-子这个基本团体为核心,这是毋庸置疑的。这表明费孝通基本三角理论在新时代的中国具有较强适用性。同时我们不能忽视的是,即使是以核心家庭为主的当代中国,主干家庭占比依然很高。而且在城镇化、人口乡城迁移推动下,中国还出现了不同类型的“准主干家庭”,包括随迁父母家庭、农村空巢家庭、游移式家庭、组合式家庭、复合家庭等。132020年人口普查数据显示,2010-2020年间,全国总人口中0~14岁少儿占比由2010年17.12%上升为2020年的17.97%,65岁以上人口占比由9.29%上升至13.52%。14少子老龄化程度的加深也会使得家庭结构发生进一步改变,这势必带来更为复杂的家庭关系结构。

第二,基本三角关系具有稳定性。费孝通的推理依据包括四点:一是结构学原理,即“三点之间要能维持三条直线的长度就只有一个三角的形式,两点地位的固定得靠第三点的存在”;二是关系结构原则,男女以维持相互感情的性爱关系是流动而且多元的,两人间的关系靠第三者的存在而得以固定;三是调查数据,在美国1924年的离婚案件中,有孩子与没有孩子婚姻解体比例分别是35.7%和53.9%;四是人类学基础,根据费孝通的人类学考察,在广西花篮瑶,只有孩子出生夫妇关系才算稳固,由此得出结论,“稳定夫妇关系的是亲子关系”。但是多年研究表明,孩子对夫妇婚姻稳定性的影响非常复杂,既有正向作用也有负向作用,同时还需考察孩子数量、孩子性别、孩子出生的时间、生孩子的计划、孩子密度、胎次间隔等。15即使在中国,有孩子与没有孩子对婚姻稳定性的影响也因孩子性别、数量、年龄、婚前还是婚后生育等因素发生变化,比如在孩子性别上,有男孩的夫妇确实降低了离婚风险16,但也有研究认为子女的性别对离婚风险没有显著影响17。

第三,基本三角关系破裂是一个自然演化的过程,到一定时间,这种三角关系必须及时切断,否则会影响孩子成长。原生家庭的三角关系是注定要破裂的,这是构成三角关系的最终目的,也是费孝通反复强调的观点。而这种破裂不仅有自然演化,而且还有可能由人为导致,离婚即是如此。在婚姻生命历程中,离婚宣告着基本三角关系的破裂。随着国内离婚率的不断上升,这种三角关系破裂的事件越来越多。同时还需注意的是,即使孩子长大后基本三角关系破裂,这也并没有宣告父母和孩子关系的切断,只是父母对子女的供养和照顾的关系暂时结束。怀特黑德认为,社会团体是依靠日常的关系以及发生的感情予以维系的,日常关系的断裂是引起社会团体内部离异最可靠的方法。18社会团体成员间会慢慢形成社会情操(友谊、忠诚和同工),这不能够很快重建,而且破裂本身会引起当事人的不安。因为它有着生命与活力,会反抗骤然的消灭。事实上,作为最基本的合作团体,家庭中父母和子女的关系并不会立即切断,而是长久维持着。尤其在少子老龄化的今天,即使子代已经结婚,原有的家庭三角关系也还是会长久保持,成为整个家庭关系结构的重要内容。

第四,基本家庭关系破裂存在着反抗破裂的潜在力,需要社会力量来抵消原有三角中反抗破裂的力量。在费孝通那里,基本三角关系的破裂过程是一个“不得不实行、可是又不愿意实行的手术”,操作这个手术过程的就是“成年仪式”。这个仪式的目的在于把一个人从一个境界带入另一个境界,实现心理上的转变。因为在原基本三角关系中,这是一个道义的境界,是父母的“心肝宝贝”,但要把这个人推入“一个为部落的安全而驰命疆场的战士”,这是利害的境界,父母必须割舍其情感。要实现这个过程,需要社会力量的介入。这一过程实质上是一个父母“离场”和子女“登场”的双向过程。然而,在现代中国,原基本三角关系破裂后父母并没有从重新组成的三角关系中“离场”,很多现实的力量迫使原生家庭父母依然在子女构成的新基本三角关系中“在场”,主要包括:(1)高昂的住房价格已经远远超过子女家庭的支付能力,家庭合作购买已经成为中国城乡家庭的共识;19(2)“双职工”家庭已经成为新家庭的普遍劳动分工形态,隔代照顾成为原基本三角关系中父母义不容辞的责任。(3)计划生育政策实施后少子化、独子化现象导致“母爱的凝固”,阻碍了父母的“离场”。而且,父母的在场不仅包括丈夫父母的在场,而且还有妻子父母的在场,即双方父母的共同登场,共同影响着夫妇核心家庭的生存和发展。西方也有学者认为,在现代城市家庭中,亲属关系对夫妇式核心家庭的作用被严重低估了,虽然工业社会中亲属之间在地理空间上被隔离,但这并没有隔断亲属之间相互援助和情感支持的纽带。20

三、现代化家庭关系结构扩展类型的模拟

在家庭现代化理论中,亲子关系多指的是夫妇式核心家庭中父母与子女的关系。但在现代化中国,由于双方父母的“在场”,即使在夫妇式核心家庭中,这种亲子关系都不局限于此,还包括原生家庭中父母与子女的关系。基于对新时代中国家庭现实情况的考察和已有研究文献的梳理发现,中国家庭关系结构主要包括以下六种类型:

第一种是标准核心家庭,是父母在完成对子女的保护和供养后,成年子女组建新家庭,开始脱离父母独自生活。青年夫妇与父母分开居住生活,相互之间支持和帮助较少,即父母很少为青年夫妇提供帮助、青年夫妇也很少为父母提供养老支持,这是费孝通所讲的“社会性的断乳”,是现代化理论中家庭关系结构的理想模型。由于中国社会具有浓厚的家庭观念,青年夫妇与原生家庭父母关系紧密,这种理想家庭关系模式整体偏少。

第二种是游移式家庭,是青年夫妇在成立家庭后,并不选择独立居住生活,而是与双方原生家庭父母轮流共同生活。在夫妇双方各自原生家庭中,依然保留着自己的卧室和独立住处。在子女照顾方面,由双方父母轮流照看。在现代城市社会中,游移式家庭模式比较普遍。尤其是在青年夫妇组建自己家庭后的前几年,由于忙于工作无暇照顾子女、料理家务,此时青年夫妇子女年龄较小,照顾任务重,恰巧原生家庭双方的父母基本达到退休年龄或已经退休。因此,在双方父母处轮流居住,既能减轻照料子女负担,也能为父母带来天伦之乐。同时当双方父母年龄较大时,青年夫妇能够便于为其提供日常照料。

第三种是联邦式家庭,是青年夫妇在组成新的基本三角关系后,与原生家庭父母分开居住,但是由于双方父母与青年夫妇长期培养的感情较深,不愿让其远离自己,所以选择距离父母较近的区域居住生活。这种家庭关系模式在城市也比较普遍。一般来看,青年夫妇往往选择在与双方父母距离相近的地区居住,这样便于双方父母为青年夫妇提供支持,也便于青年夫妇为双方父母提供生活照料、精神慰藉和感情支持。这种家庭模式看上去是独立的核心家庭类型,实际上青年夫妇并没有脱离双方父母,彼此之间依赖较深。

第四种是倒金字塔式家庭,是青年夫妇与双方原生家庭父母共同居住生活。这种家庭模式并不常见,一方面,双方原生家庭父母居住在一起,由于相互之间缺乏感情基础,日常生活习惯存在差异,所以很容易出现家庭矛盾;另一方面,这种大家庭模式需要足够大的居住空间,是很多家庭所不能承受的。但是在现代社会,这种家庭模式还是会临时存在,如青年夫妇子女出生时,双方父母都来照顾孕妇与孙辈,选择与青年夫妇临时共同居住;还有青年夫妇为方便照顾双方父母,也会采取此办法。但是,考虑到家庭关系的复杂性,倒金字塔家庭关系模式在现实生活中很少出现,具有明显的临时性特点。

第五种是标准主干家庭,是指原生家庭父母同一个青年夫妇及其后代组成的三代或三代以上家庭,每代中只能有一对夫妇(包括一方去世或离婚者)。21主干家庭包括父系主干家庭(从夫居)、母系主干家庭(从妇居)两种形式。自1982年以来,主干家庭一直都是中国主要的家庭类型之一,并伴随现代化的推进,其比例呈增长趋势。实际上,在中国社会,主干家庭才是更基本和主要的家庭结构,而核心家庭则是派生和次要的家庭结构类型。22

第六种是临时主干家庭,这是中国最新衍生出来的一种家庭关系类型。在城乡人口大流动背景下,很多农村青年夫妇选择到城市工作生活,由此就出现三种情况:第一种是青年夫妇有能力在城市购买住房或租房,出于照顾孙辈、养老等原因,很多原生家庭父母随青年夫妇暂时来城市生活,构成了“随迁家庭”,包括扶幼型、养病型、养老型、催婚型、助业型23;第二种是青年夫妇只能在小县城购买住房或租房,原生家庭父母临时来到小县城照顾孙辈,在居住方面,青年夫妇在大城市居住生活、父母与青年夫妇子女在县城生活,到年末时父母、青年夫妇与子女一起生活;第三种是青年夫妇只是在城市工作,并没有能力在大城市或小县城购房、租房,只能把子女放置在原生家庭与父母一起生活,到年末时父母、青年夫妇与子女一起生活。在后两种类型中,虽然青年夫妇独立居住生活,但由于他们是原生家庭父母、子女的主要经济来源,到年末依然会选择与原始家庭一起生活,为此有学者称之为“跨域主干家庭”24。它与第一种情况本质是相同的,都具有主干家庭的特点,但三者又都具有临时性,只是在时间和空间上的错位表现得多元化25,可统称为“临时主干家庭”26。

四、扩展家庭三角关系结构下婚姻稳定性的动力模型

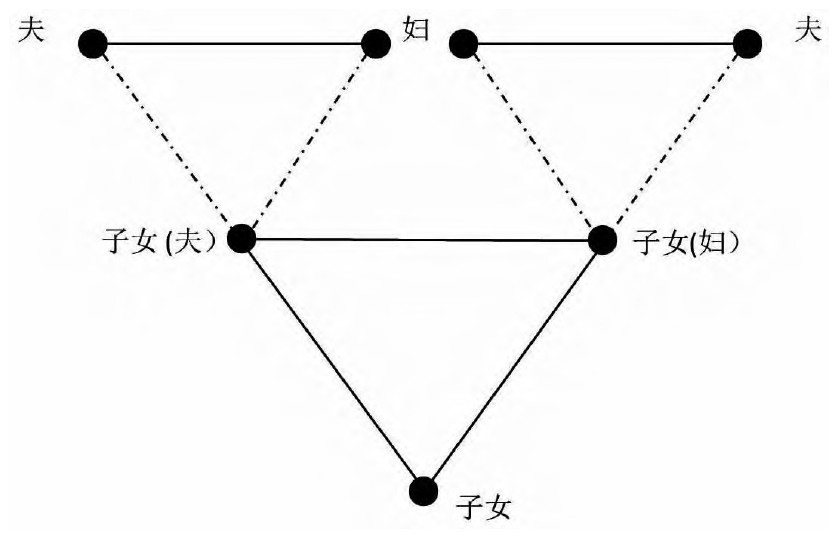

在家庭关系结构扩展类型中,基本三角关系与双方原生家庭父母之间存在着紧密联系,由此构成了扩展后的家庭三角关系结构(如图3所示)。实质上,现代化在割裂传统家庭形态的同时,也在用与传统亲属团体模式不一样的方式重塑着家庭这一特殊的社会团体,而且这种关系模型更加符合现代化发展趋势。扩展家庭三角关系结构不仅是中国传统儒家文化下家庭制度的一种延续,而且也是中国式现代化情境下家庭关系结构自我调适的结果。

图3 扩展家庭三角关系结构模型

由图3可知,扩展家庭三角关系结构模型由双方原生家庭父母、青年夫妇和子女共同组成。其中双方原生家庭父母和孙辈(子女)构成三角模型中的三个顶点,青年夫妇是三角模型中的“连接点”,是扩展家庭三角关系的中心和纽带。实际上,扩展家庭三角关系模型呈现出非常复杂的关系结构,包括由青年夫妇与其子代组成的新基本三角、两对原生家庭父母夫(妇)组成的原基本三角、两对父母夫妇组成的平行四边形,还有原生家庭父母、青年夫妇与子女组成的准主干家庭。在传统父权制家庭中,家庭关系扩展模型实际上是一种单系偏向关系结构模型,且以父系主干家庭为主。随着现代化的推进和计划生育政策的实施,青年夫妇中妻子原始家庭父母在夫妇制核心家庭的地位逐渐强化。27由此,在新的基本三角关系确立后,原基本三角并没有如费孝通所言的破裂,二者共同构成了扩展家庭三角关系,而且整个家庭关系结构的稳定性取决于扩展三角关系结构的动态平衡。

第一,青年夫妇是扩展家庭三角关系稳定的中心和枢纽。在扩展家庭关系模型中,由青年夫妇构成的夫妻关系是整个关系模型的核心和基础。这种核心不仅是结构上的核心,而且也是感情上的核心。28因为在原生家庭基本三角破裂后,来自两个不同原生家庭的青年夫妇组成新家庭,把原本陌生的两个家庭联结在一起。同时,青年夫妇虽然从原生家庭的基本三角中脱离出来,但在感情上依然维持着联系。青年夫妻关系顺理成为扩展家庭关系结构的核心和枢纽。虽然有学者认为,由于新的基本三角是从原生家庭基本三角中派生出来的,所以在扩展家庭结构模型中双方原生家庭是干、青年夫妇构成的家庭是枝。29但是,由于扩展家庭三角结构模型的核心和枢纽是青年夫妇组成的夫妻关系,夫妻关系的稳定性实质上影响着扩展家庭三角关系的稳定性。如果夫妻关系破裂,那么扩展家庭三角关系势必也会分裂。同时,扩展家庭关系也会对夫妻关系稳定性产生直接和间接影响。因此,无论从结构学原理还是从关系学原理来看,夫妻关系都是扩展家庭三角关系的轴心。

第二,子女是扩展家庭三角关系稳定的关键支点。子女不仅是基本三角关系得以固定的基点,也是扩展家庭关系稳定的关键支点。在费孝通看来,子女的抚育是夫妇式核心家庭得以成立的基础,是核心家庭的基本功能。也就是说,子女的抚育是青年夫妇的职责,这是社会规则(正式法律或非正式社会习俗)所赋予的,由此才有了“基本三角关系”。但是伴随幼儿保障的基本场域由单位回归家庭,儿童抚育成为家庭私人事务。30由于多数青年夫妇无法同时承担就业与照顾子女的双重职责,所以把子女抚养职责转移到原生家庭父母身上。在扩展家庭三角模型中,原生家庭父母与孙辈组成了三角关系,这种三角关系与基本三角关系相互重叠但又存在竞争。一方面,由于原生家庭父母夜以继日的帮助抚育孙辈,青年夫妻对父母心理与情感上更加亲近,而且其无需完全承担照顾子女的职责,因此有更多的精力培养夫妻感情,从而青年夫妻关系以及扩展家庭关系能够更加稳定与和睦。另一方面,由于原生家庭父母与青年夫妇在育儿方面的观念存在差异,二者之间不可避免会出现难以调和的育儿矛盾。还有,代际之间的生活习惯、文化观念等差异会在扩展家庭中产生矛盾和冲突,进而导致夫妻关系不和甚至婚姻关系破裂。因此,在扩展家庭关系中,子女抚育起到了关键支点作用。

第三,双方父母是影响扩展家庭稳定性的重要砝码。家庭现代化理论强调,在现代核心家庭中,原生家庭父母(亲属群体)与子女的关系逐渐减弱,亲属群体对子女婚姻的影响力下降。31实质上,历史呈现出来的事实则更为复杂和缺乏统一性。32在中国,在国家制度、市场化等力量推动下,原生家庭父母由于责任伦理、代际互惠等因素与青年夫妇“捆绑”在了一起。但与传统单向偏系家庭关系模式所不同的是,扩殿家庭关系模型中双方原生家庭父母都存在不同程度的“在场”。在现代社会,代际支持和帮助在青年夫妇组成基本三角关系时就开始了。当青年夫妇抚育子女缺少帮助时,妻子原生家庭父母会主动来帮助照顾孙辈,而且被认为这样的扩展家庭会比由丈夫原生家庭帮忙照顾产生更少矛盾;当夫妇购房缺少资金时,很多原生家庭会主动提供资金支持;当夫妻关系出现矛盾时,妻子原生家庭也会借助家庭势力进行直接干预。有学者认为,丈夫原生家庭父母权力减弱、妻子原生家庭崛起,逐渐形成相对平衡的扩展家庭三角关系,这是传统家庭关系模式的重大变革。33

五、代际关系与婚姻稳定性:扩展家庭关系模型应用的一个初步尝试

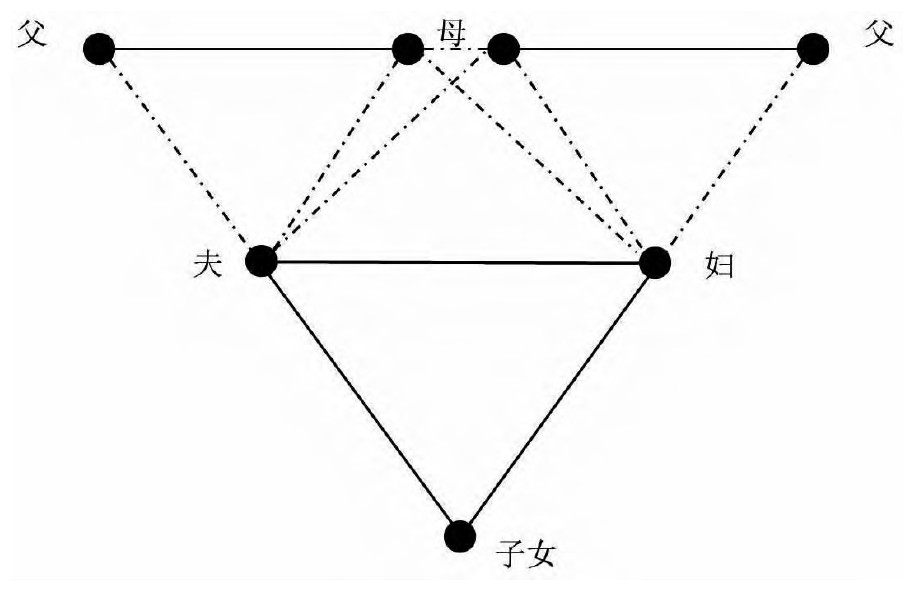

在扩展家庭关系模型中,家庭关系失衡必定带来矛盾或冲突,其中最极端的情况是扩展家庭关系结构的破裂。第一种情况是原生家庭与青年夫妇组成的核心家庭关系破裂,一般而言发生在原生家庭自然解体后,或是因为两个家庭关系僵化出现断绝父子(女)关系,但是在传统儒家文化影响下,血浓于水的血缘纽带根深蒂固,所以绝大多数属于代际关系的自然解体。另一种情况是青年夫妇婚姻关系的解体,在现代离婚率持续上升的情况下,青年夫妇的婚姻关系则要脆弱的多。由于深受现代社会流动性、不确定性、边界模糊等影响,青年夫妇在婚姻过程中追求自主、平等、独立的努力自始至终没有改变过,对爱情至上的追求也没有改变过,这实际上确定了婚姻关系解体过程中夫妇的关键作用。同时,本文把青年夫妇婚姻稳定性置于扩展家庭三角关系模型中,思考青年夫妇双方原生家庭与青年夫妇婚姻关系问题(如图4所示)。从图4可以清晰看出,青年夫妇婚姻关系联结着父—母—夫和父—母—妇两个基本三角,夫妇婚姻关系的解体实质上是两个三角关系的解体。

图4 代际关系与婚姻稳定性之关系模型示意图

从关系类型学来看,图4的示意图由双方原生家庭父母与夫妇之间共同组成了两组平行四边形关系,如果夫妻关系和谐,那么由夫妇婚姻子系统与父母构成了两组三角关系,相对而言较为稳定;如果夫妻关系不稳定,那么平行四边形的伸缩性就会出现。而且,由于父—母—夫和父—母—妇两组亲子关系在长久抚育过程逐渐形成了自身凝聚力,这种凝聚力既可对核心家庭基本三角中的子女形成拉力,也可在夫妻矛盾或冲突中形成推力,最典型的表现是婆媳矛盾,由此使得代际关系与夫妻婚姻关系稳定性的联动性增强。

在两组平行四边行关系模型中,由于不同主体之间的关系强度并不是均等的,总有两个人的关系更近一些,形成了实质上关系的“当事人”,另外一个人就成为“局外人”。34如果出现父母与子代夫妇一方成为当事人,关系过于紧密,那么子代夫妇中另一方就成为局外人,这势必会造成青年夫妻关系的紧张,增加子代夫妻的离婚风险。社会角色理论也强调,家庭系统中的每个人都会占据多个社会角色,夫妻中的男方对父母而言是孩子角色,对妻子而言则是丈夫角色,对孩子则是父亲角色。这些角色丛通过社会规范模式化后会产生高低先后次序,即角色序列。35由于每个人所拥有的资源、时间、精力等都是有限的,角色序列决定着个人对每个角色的资源分配。如果个人把更多的资源分配给某一角色,那相对而言,其他角色所获得的资源就相对减少。由此,个人角色丛的利益相关者之间实际上就形成了一种竞争关系。36如果青年夫妇一方与父母关系亲密,把更多时间和精力分给父母,那么分配给配偶的必定缩减,进而影响其夫妻婚姻质量和婚姻关系的稳定性。37

虽然在传统儒家文化影响下,中国扩展式家庭往往是一种偏父系的家庭结构,即人们倾向与自己儿子共同居住38,影响夫妇婚姻稳定性的往往是男方家庭父母39。但并不是说女方家庭不会对夫妇婚姻发生作用。有研究发现,当青年家庭中的女方与男方父母发生矛盾时,其通常会诉诸娘家势力寻求保护,娘家父母会借助自身势力参与进婚姻矛盾中。40传统文化即是如此。在少子化、独子化的今天,双方家庭父母对子女婚姻的保护更甚以前。所以在现实婚姻生活中,双方父母在青年夫妇婚姻稳定性发展中都在发生实质作用,而且这种作用还往往以双方父母以合作或竞争的方式共同发生。一方面,作为一种家庭资源,双方父母的支持和照顾能够缓解婚姻历程中的压力性事件(如购房、工作、照顾孩子),减轻婚姻生活负担,提高婚姻稳定性,即支持效应。原生家庭父母在成年夫妇产生矛盾或冲突时通过“中间调停”、“情感缓冲”等机制,能够有效缓解婚姻矛盾,即缓冲效应。41另一方面,当家庭系统内部出现矛盾或冲突时,双方原生家庭所拥有的资源和冲突处理过程的平衡性会决定冲突的处理方式以及发展走向。从图4的关系结构来看,双方原生家庭父母与夫妇四者之间又构成了一个完整的梯形结构,即双方原生家庭父母在共同影响着夫妇婚姻关系的稳定性发展。

总之,根据扩展家庭三角关系结构模型,夫妇婚姻关系的稳定性除了夫妇的核心作用和子女的支点作用外,还深受双方原生家庭父代之间的关系、双方原生家庭父代之间的平衡性的影响,双方父代家庭的资源失衡、关系失衡都可能导致婚姻的非稳定性。虽然在家庭现代化理论影响下,“情感自由论”把个人从家庭中“脱嵌”出来,但是由于家庭伦理职责和现实需求,双方原生家庭父母并未远离子代婚姻,而是共同在场发挥作用。同时,在少子老龄化程度不断加深的背景下,原生家庭父代对子代婚姻的作用必定会增强。维系婚姻的稳定性需要青年夫妇双方、其子女以及双方原生家庭父母的共同努力。

注释

(1)(8)(9)(10)18 28费孝通:《乡土中国生育制度》,北京大学出版社1998年版,第129、159~163、216、222、215、268页。

(2)赖因哈德·西德尔:《家庭的社会演变》,王志乐等译,商务印书馆1996年版,第227页。

(3)M.D.AnneBrons,Juho Härkönen,“Parental Education and Family Dissolution:A Cross-National and Cohort Comparison”,Journal of Marriage and Family,vol.80,no.2 (January 2018),pp.426~443.

(4) Richard Driscoll,Keith E.Davis,MiltoneLipetz,“Parental Interference and Romantic Love:The Romeo and Juliet Effect”,Journal of Personality&Social Psychology,vol.24,no.1(January1972),pp.1~10.

(5)阎云翔、倪顺江:《中国城市青年中的父母干预型离婚与个体化》,《国际社会科学杂志》(中文版)2016年第1期。

(6)张晶、李冬梅:《城市青年“妈宝男”家庭权力关系---基于15个离婚案例的考察》,《中国青年研究》2019年第9期。

(7)雷蒙德·弗思:《人文类型》,费孝通译,商务印书馆1944年版,第78页。

11王跃生:《中国城乡家庭结构变动分析---基于2010年人口普查数据》,《中国社会科学》2013年第12期。

12王磊:《中国家庭结构变化及其政策意涵---对“人口规模巨大的现代化”的思考》,《人口与发展》2023年第1期。

13阎云翔、杨雯琦:《社会自我主义:中国式亲密关系---中国北方农村的代际亲密关系与下行式家庭主义》,《探索与争鸣》2017年第7期;仇立平:《我国城市家庭结构变动及其发展的模型研究》,《人口研究》1987年第5期。

14吴瑞君:《中国人口的年龄结构变化与教育人力资本增长》,《上海交通大学学报》(哲学社会科学版)2023年第2期。

15 Eleanore Braun Luckey,“Perceptional Congruence of Self and Family Concepts as Related to Marital Interaction”,Sociometry,vol.24,no.3(September1961),pp.234~234.

16许琪、于健宁、邱泽奇:《子女因素对离婚风险的影响》,《社会学研究》2013年第4期。

17陆益龙:《“门当户对”的婚姻会更稳吗?---匹配结构与离婚风险的实证分析》,《人口研究》2009年第2期。

19钟晓慧:《“再家庭化”:中国城市家庭购房中的代际合作与冲突》,《公共行政评论》2015年第1期。

20 Sussman M B,“The Isolated Nuclear Family:Fact or Fiction”,Social Problems,vol.6,no.4,1959,pp.333~340.

21丁文:《家庭学》,山东人民出版社1997年版,第304页。

22 29沈崇麟、李东山、赵峰:《变迁中的城乡家庭》,重庆大学出版社2009年版,第38、67页。

23胡叠泉:《城市随迁家庭的实践逻辑及情理困境》,《深圳大学学报》(人文社会科学版)2018年第4期。

24杨静慧:《家庭结构调适:进城务工农民的家庭策略实践》,《学术界》2017年第9期。

25吴小英:《流动性:一个理解家庭的新框架》,《探索与争鸣》2017年第7期。

26胡湛、彭希哲:《中国当代家庭户变动的趋势分析---基于人口普查数据的考察》,《社会学研究》2014年第3期。

27景晓芬、李世平:《姻亲关系的变化趋势及影响因素分析---从代际支持的角度》,《西北人口》2012第2期。

30唐晓菁:《城市“隔代抚育”:制度安排与新生代父母的角色及情感限制》,《河北学刊》2017年第1期。

31唐灿:《家庭现代化理论及其发展的回顾与评述》,《社会学研究》2010第3期。

32 Tamara K.Hareven,“Modernization and Family History:Perspectives on Social Change”,Journal of Women in Culture and Society,vol.2,no.1(Autum1976),pp.1~17.

33詹娜:《现代化进程中的姻亲关系审视》,《社会科学辑刊》2005年第6期。

34张志学:《家庭系统理论的发展与现状》,《心理学探新》1990年第1期。

35默顿:《社会理论和社会结构》,唐少杰、齐心等译,译林出版社2006年版,第567页。

36 Courtney A.Polenick,Steven H.Zarit,et al.,“Intergenerational Support and Marital Satisfaction:Implications of Beliefs About Helping Aging Parents”,Journal of Marriage&the Family,vol.79,no.1(February2017),pp.131~146.

37 Merril Silverstein,Vern L.Bengtson,“Intergenerational Solidarity and the Structure of Adult Child-Parent Relations in American Families”,American Journal of Sociology,vol.103,no.2(September 1997),pp.429~460.

38郭志刚:《中国高龄老人的居住方式及其影响因素》,《人口研究》2002年第1期。

39林鲜明:《中国的婚姻与社会干预的变迁》,山东人民出版社2010年版,第40~45页。

40刁统菊:《不对称的平衡性:联姻宗族之间的阶序性关系---以华北乡村为例》,《山东社会科学》2010年第5期。

41肖索未、关聪:《情感缓冲、中间人调节与形式民主化:跨代同住家庭的代际关系协调机制》,《社会学评论》2018年第5期。

热点文章推荐

相关文章推荐

沪ICP备10019589号-8

沪ICP备10019589号-8  沪公网安备 31010102002202号

沪公网安备 31010102002202号